Afghanistan, il buio oltre i riflettori

14 min letturadi Fabrizio Foschini - analista politico/ricercatore, collabora con Afghanistan Analysts Network ed altri centri di ricerca sull'Afghanistan

La guerra infinita al giro di boa

Possibile che sia finita così? Lo shock del collasso del governo afghano, della fuga del presidente Ashraf Ghani, dell’entrata trionfale dei Taleban nelle città è superato solo dall’inaudita constatazione che la guerra in Afghanistan è finita. Ma è davvero così, o il 15 agosto 2021 non segna piuttosto l’inizio di un nuovo capitolo nella serie di crisi politiche che tormentano il paese da oltre quattro decenni?

Ripercorriamo gli eventi che hanno portato alla caduta della Repubblica Islamica d’Afghanistan, nata nel 2004 al termine di un processo costituzionale scaturito dall’intervento NATO e dalla cacciata dei Taleban a fine 2001.

Leggi anche >> Lezioni di Storia / L’Afghanistan che l’Occidente non ha mai compreso

Dopo anni di impasse militare seguiti al ritiro delle truppe NATO dai ruoli di combattimento nel 2014, anni comunque segnati da una lenta ma inesorabile avanzata dei Taleban in molte zone rurali del paese e da crescenti problemi di tenuta della compagine governativa traducentisi in una paralisi amministrativa, uno dei principali momenti di svolta sono stati gli accordi di Doha del 29 febbraio 2020 tra gli USA e i Taleban.

Con essi, l’amministrazione Trump ha firmato un trattato di pace con il movimento islamista che, senza vincolare quest’ultimo al rispetto di condizioni precise verso il governo afghano, escluso dai negoziati, stabiliva una tabella di marcia e un termine ultimo per il ritiro definitivo delle truppe NATO, ancora presenti in varie installazioni militari principalmente in ruoli di supporto, in cambio della promessa di cessare gli attacchi contro di esse e non permettere ad Al Qaeda ed altri gruppi jihadisti di minacciare la sicurezza degli USA dall’Afghanistan. I Taleban hanno ottenuto così un insperato riconoscimento politico e militare, e la loro macchina propagandistica una data certa e ormai prossima per la vittoria con la quale galvanizzare i propri combattenti. Dall’altra parte, il governo afghano si è dimostrato incapace di comprendere la portata dell’avvenimento, e le sue componenti sono ricadute nelle consuete faide intestine per accalappiarsi nomine e prebende.

Neanche lo stentato avvio dei negoziati di pace tra i Taleban ed il governo afghano, sempre a Doha, il 12 settembre 2020 ha cambiato il quadro. Il disinteresse americano di fronte all’intransigenza dei Taleban in sede negoziale e poi all’arenarsi dei colloqui in mezzo alle mai interrotte e sempre più sanguinarie vicende belliche, ha semmai fornito un’ulteriore luce verde ai fautori della soluzione militare.

Se non sono mancati i “falchi” nel governo Ghani, appare chiaro che questa è sempre stata la tendenza maggioritaria, se non univoca, fra i Taleban e che la scelta di accettare di incontrare i rappresentanti di Kabul è servita loro unicamente per stare al gioco con la narrazione americana riguardo al progresso di una soluzione negoziale. Anzi, è plausibile che, nei mesi a cavallo tra 2020 e 2021, mentre i colloqui ufficiali a Doha tiravano per le lunghe su inezie procedurali, i Taleban si siano adoperati per negoziare con singoli rappresentanti del governo afghano a livello locale e centrale ed altri esponenti politici afghani il loro futuro passaggio di campo o perlomeno neutralità.

Ad aprile 2021, Biden non ha disconosciuto quanto pattuito dal suo predecessore, limitandosi a posticipare di pochi mesi la data del ritiro. Questo nonostante gli obbiettivi menzionati nell’accordo di Doha, ovvero progressi sostanziali nel negoziato con il governo, come un cessate il fuoco e una road map per un compromesso politico, fossero stati ampiamente mancati, e la liberazione di 5000 militanti prigionieri, imposta l’estate precedente al governo afghano dagli USA come pregiudiziale per l’avvio del negoziato con i Taleban, si fosse mostrata un boomerang allorché la maggior parte di costoro aveva ripreso le armi.

La conferma dell’irrevocabilità del ritiro americano ha segnato l’inizio a maggio di una grande offensiva talebana, questa volta, ormai al sicuro dallo strapotere aereo della NATO, mirante ad occupare più territorio possibile e a mantenerne il controllo. I Taleban sono da subito apparsi meglio coordinati e più motivati delle truppe governative, costrette ad una postura difensiva in una miriade di posizioni statiche e vulnerabili anche per il rifiuto del governo di concentrare la difesa in punti strategici. Le uniche unità veramente efficienti a disposizione del governo, le forze speciali, sono state dislocate quasi ininterrottamente da un fronte all’altro nel tentativo di limitare i danni. Le forze governative hanno pagato l’incapacità di operare senza il sostegno logistico e aereo NATO a cui erano abituate, la corruzione serpeggiante fra i loro ranghi, dove molti ufficiali gonfiavano i ruoli delle unità per incamerare i salari di soldati fantasma e vendevano al mercato nero razioni e munizioni, e, soprattutto, la mancanza di visione strategica della leadership militare e politica.

Gli attacchi talebani hanno subito un’accelerazione a partire da luglio: con la maggior parte dei distretti rurali, fatta eccezione per poche roccheforti anti-talebane, passata sotto il loro controllo, hanno iniziato a rivolgersi ai centri urbani. Di fronte alla strenua difesa delle città principali, i Taleban hanno poi puntato, a inizio agosto, sui capoluoghi provinciali più sguarniti: la caduta della remota Zaranj ha dato il via ad una serie di capitolazioni o ritirate da altre città già sotto attacco. Di lì a pochi giorni, in maniera repentina, è cessata la lunga resistenza delle forze governative nelle strategiche Kunduz, Herat, Kandahar e Lashkar Gah. In altri casi, come a Ghazni o a Jalalabad, la resa o la partenza delle autorità governative è avvenuta senza resistenza. I voltafaccia, le defezioni e l’inazione dei partner internazionali hanno moltiplicato la demoralizzazione dei governativi. La precipitosa fuga del presidente Ashraf Ghani e del suo entourage ha affrettato l’entrata dei Taleban a Kabul il 15 agosto, prima che qualunque ipotesi di transizione o passaggio dei poteri potesse prendere piede.

Da allora, i Taleban sono di fatto di nuovo al potere in Afghanistan.

Forme e sostanze di un nuovo governo

Dal giorno della loro entrata a Kabul, varie ragioni hanno trattenuto i Taleban dal proclamare ufficialmente l’Emirato. Intanto, questioni di politica interna. La repentina vittoria militare ha consegnato loro un paese ben lontano dall’essere pronto ad accettarli. Se è vero che i Taleban sono riusciti nell’arco dell’ultimo decennio ad andare oltre al loro tradizionale bacino di consenso tra i Pashtun e che molte aree rurali hanno sperimentato alcuni vantaggi della loro amministrazione, come la minor corruzione specie in ambito giudiziario, ciò dimostra più l’alienazione di vari strati della popolazione dal governo precedente, visto come corrotto, disfunzionale e crescentemente controllato da una ristretta élite di tecnocrati con doppio passaporto e ‘uomini forti’ locali senza scrupoli a cui i primi appaltavano il controllo del territorio, che non un’adesione entusiasta all’ideologia ed al progetto di società dei Taleban. Nelle aree urbane, poi, il progresso tecnologico, educativo e le aspettative delle nuove generazioni mal si conciliano con quest’ultima. Pur avendo pragmaticamente adottato le nuove tecnologie e reclutato migliaia di giovani usciti dalle università ai fini dell’efficienza organizzativa durante la lotta armata, i Taleban hanno sempre ricusato di offrire dettagli sul tipo di società e governo che propugnano, dando l’impressione che, dietro l’occasionale scelta tattica di mostrarsi più accomodanti con le comunità locali che li supportavano, si celasse l’approccio repressivo e fanatico della loro esperienza di governo degli anni ’90. L’esitazione a proclamare l’Emirato al loro ingresso a Kabul deriva in parte dalla volontà di non alienare immediatamente la popolazione della città con lo spettro di un Afghanistan grottesco ed inaccettabile alla maggioranza di questa.

Inoltre, la prova di capacità amministrativa richiesta finora ai Taleban, in quanto contro-Stato in controllo solo di alcune zone rurali, è stata minima. Altra cosa sarà provare a governare un intero paese, in particolare considerandone l’attuale congiuntura economica.

Ancora più pregnanti ai fini della cautela dei Taleban riguardo alla proclamazione del nuovo governo, sono infatti le ragioni diplomatiche esterne. L’Afghanistan dei Taleban eredita la stessa dipendenza dagli aiuti economici internazionali del governo precedente. Per i Taleban è giocoforza puntare se non a un pieno riconoscimento internazionale, almeno a una non-sospensione dei programmi di assistenza economica, e quindi evitare passi affrettati su un piano altamente simbolico come quello della proclamazione dell’Emirato. Il paese è da qualche anno in preda ad una grave depressione dovuta alla contrazione della presenza internazionale, militare e civile, che negli anni fino al 2014 aveva creato un effimero boom, alla mancanza di competitività delle attività produttive e all’assenza di investimenti esterni sul lungo termine. Se anche i Taleban fossero in grado di ridurre le ingenti spese per la difesa, in un Afghanistan più o meno pacificato (ma qui si porrà il delicato problema della smobilitazione degli ex-combattenti, di ambo le parti), e se la loro nomea di incorruttibilità reggesse all’ascesa al potere, dovrebbero comunque fare i conti con una spesa pubblica che, tra finanziamenti al budget statale e servizi erogati direttamente alla popolazione dalle organizzazioni internazionali, si fonda per oltre tre-quarti su aiuti esterni.

Le prospettive in questo senso sono tutt’altro che rosee: la risposta più drastica data finora alla presa del potere da parte dei Taleban è stata sul piano finanziario: il Fondo Monetario Internazionale e la World Bank hanno sospeso tutti i finanziamenti e prestiti previsti per l’Afghanistan, mentre gli USA hanno annunciato il congelamento delle riserve della banca nazionale afghana, circa 9 miliardi di dollari depositati negli Stati Uniti. Diversi stati europei hanno annunciato, prima o dopo la caduta di Kabul, di non essere disposti a versare aiuti economici a un governo Taleban.

Le possibilità che questa dipendenza si riduca o cambi di direzione in tempi brevi sono minime: il paese fatica persino a raggiungere l’autosufficienza alimentare e le risorse minerarie sono difficilmente sfruttabili senza onerose migliorie infrastrutturali. Anche i probabili investimenti provenienti dalla Cina, peraltro già avvenuti in passato con scarsi benefici per l’Afghanistan, difficilmente troveranno un ambiente sufficientemente ricettivo in termini di infrastrutture, costi di gestione, legislazione e sicurezza, ed eventuali progetti probabilmente verranno operati da aziende basate nel vicino Pakistan, già integrato nella sfera economico-diplomatica cinese.

D’altra parte il dramma in atto in questi giorni, la fuga di decine di migliaia dei suoi cittadini tra i più istruiti, qualificati ed economicamente attivi, non farà che affossare la competitività dell’Afghanistan e l’andamento dell’economia.

Prima vincere, poi trattare

Persino i Taleban si sono accorti della cosa, e hanno progressivamente cambiato atteggiamento rispetto all’esodo in corso. Da un lato, la fuga di quegli afghani per loro incorreggibili, cioè che nell’ottica del movimento islamista “appartengono agli stranieri” per lealtà e stile di vita, in contrapposizione ai veri “figli del paese” che ne difendono i costumi tradizionali(sti), è un vantaggio. L’evacuazione occidentale risparmia ai Taleban il poco popolare compito di ripulire l’Afghanistan da una genìa di abitanti che mal si concilia con la loro visione del paese futuro. D’altronde, già dalla fine del 2020 i Taleban avevano intensificato una campagna di omicidi mirati di personaggi per loro scomodi: giornaliste, attiviste e altre donne attive nella sfera pubblica, magistrati e membri della società civile, con l’obiettivo non dichiarato appunto di intimidire e spingere alla fuga esponenti di categorie indesiderate.

D’altra parte, l’entità dell’esodo attuale offusca lo splendore della vittoria talebana e ne mina le future prospettive di stabilità: ignorate dall’Occidente concentrato sul microcosmo dell’aeroporto di Kabul, altrettante situazioni di crisi si stanno verificando ai confini terrestri del paese, dove masse di profughi di ogni estrazione sociale premono sulle neo-costituite autorità talebane per poter viaggiare verso i paesi vicini (che già dai mesi scorsi hanno prontamente chiuso i confini), non foss’altro che per procurarsi i mezzi di sostentamento immediati. I Taleban, inizialmente estremamente collaborativi con il governo USA riguardo all’evacuazione, hanno adesso assunto un atteggiamento di chiusura rispetto all’uscita dei cittadini afghani dal paese.

La necessità di consolidare la propria posizione su un piano più che strettamente militare spiega invece l’apertura dimostrata dai Taleban nei confronti di altri gruppi politici afghani. Ottenuta la vittoria militare, i Taleban sono più che disposti a negoziare, da una posizione di forza pressoché totale, con quasi tutte le fazioni afghane a disposizione.

Il nodo rimane quello della legittimazione internazionale: i Taleban cercano di mostrarsi inclusivi e cooptare altri esponenti politici, anche membri del precedente governo, pur di arrivare ad un nuovo assetto istituzionale attraverso almeno una facciata di processo negoziale che possa essere venduto come legittimo alle diplomazie globali.

In questo senso anche la resistenza anti-talebana dichiarata nella provincia del Panjshir dal figlio (e omonimo) del comandante Massud si inscrive più in una dinamica di negoziazione dei futuri assetti istituzionali che in una replica della lotta per il potere tra due governi rivali come quella tra Taleban e Alleanza del Nord negli anni ‘90. L’argomentazione del vice-presidente Amrullah Saleh, anche egli Panjshiri, di essere divenuto il legittimo capo di Stato in seguito alla fuga di Ghani potrà anche essere ineccepibile dal punto di vista costituzionale, ma la realtà sul campo è molto diversa da quella degli anni ‘90. Vari elementi del campo anti-talebano nel Panjshir condividono certo una sincera opposizione ai Taleban, nel senso della difesa della loro identità e autonomia politica se non proprio di quella degli ideali democratici menzionati dal giovane Massud, ma i Taleban oggi controllano le altre province e distretti del nord-est che allora fungevano da retrovia per Massud padre. Nè appare chiaro quali, tra i paesi regionali e non, potrebbero essere interessati a sostenere la lotta del Panjshir: se lo scontro tra India e Pakistan – e l’appoggio adamantino di quest’ultimo ai Taleban – non lasciano dubbi sul ruolo che l’India potrebbe decidere di giocare, gli altri sponsor tradizionali delle forze anti-talebane, Iran e Russia, sembrano aver adottato una politica più ambigua e attendista.

Gli stessi politici Panjshiri sembrano avere optato per una strategia più cerchiobottista: entrambi i fratelli di Ahmad Shah Massud, zii del suo giovane successore, figuravano nella delegazione di politici afghani che, al momento della caduta di Kabul, si è recata in Pakistan in una palese presa d’atto dei nuovi equilibri di potere.

Il Panjshir comunque presenta un problema scottante per i Taleban, e questo, ancor più dell’approccio inclusivista, spiega la loro reticenza a un’offensiva militare in piena regola. Un campo di battaglia difficile, e dal così alto valore simbolico, rischia di moltiplicare gli effetti di qualunque insuccesso militare, anche parziale, in cui il movimento islamista dovesse incorrere. Difficoltà prolungate potrebbero poi scombussolare i precari equilibri raggiunti dai Taleban nel nord dell’Afghanistan, dove lealtà ambigue sottendono ai patti che in molti casi hanno visto miliziani locali passare dalla parte dei Taleban o acquiescere alla loro recente avanzata. E altri paesi, vicini e no, potrebbero sempre decidere di tenere in piedi logisticamente la possibilità di una resistenza del Panjshir come leva per fare pressione sui Taleban.

L’indomani della vittoria inizia a presentarsi complicato per i Taleban, ed il loro nervosismo traspare sempre più frequentemente per le strade di Kabul, dove all’euforia e alla relativa tolleranza dei primi giorni sono subentrate esasperazione e aggressività nei confronti dei cittadini, giornalisti o semplici passanti. Intanto, nella capitale sono iniziate con discrezione le cacce all’uomo, con numerose testimonianze di ricerche porta a porta di specifici individui da parte dei miliziani a smentire l’amnistia ufficiale proclamata dal movimento.

Sia che si tratti di regolamenti di conti su iniziativa privata o di singoli comandanti, sia che si tratti di una politica consapevole volta a controllare o eliminare eventuali voci critiche o personalità attorno alle quali si potrebbe cristallizzare un’opposizione, quello che è già successo in altre province, ovvero arresti ed esecuzioni sommarie di oppositori, ex-militari, intellettuali, potrebbe accadere, dilazionato nel tempo, anche a Kabul.

Diritti e doveri

Nel frattempo, molti si chiedono quale sarà il destino dei pochi, ma mirabili traguardi raggiunti in termini di sviluppo dell’istruzione pubblica, eguaglianza di genere e rispetto dei diritti umani durante il ventennio di presenza internazionale in Afghanistan.

Nella loro nuova veste governativa, i Taleban non potranno più rimandare a lungo il fare chiarezza sui propri progetti al riguardo. Già dalle prime disposizioni amministrative e interviste rilasciate emergono però particolari poco rassicuranti, che riportano ai giorni più cupi dell’Emirato negli anni ’90, come il bando alle performance musicali.

Se recenti episodi mostrano come anche la libertà d’informazione sarà sottoposta a grosse limitazioni o rischi, rimane da stabilire l’esatta entità della minaccia portata ai diritti delle donne.

Anche qui, tra le dichiarazioni ufficiali dei Taleban e la prassi effettiva intercorrono delle notevoli differenze. Nella prima conferenza stampa rilasciata a Kabul il portavoce ufficiale del movimento, Zabihullah Mujahid, ha dichiarato che le ragazze potranno perseguire un’educazione fino al livello superiore. All’università di Herat, dove le studentesse superano in numero gli studenti maschi, i Taleban si erano già affrettati a permettere la frequenza delle studentesse “fino alla fine del semestre”, purché in classi separate. D’altronde, nei distretti già controllati dai Taleban di norma alle bambine viene imposto di abbandonare la scuola non appena terminata la sesta classe (anche se in molte zone rurali questo rappresenta un limite strutturale, data l’assenza o l’eccessiva distanza delle scuole superiori).

Per quanto riguarda il lavoro femminile, invece, la situazione sembra molto più incerta. Pochi giorni dopo aver garantito che le donne possono lavorare “in accordo con i principi dell’Islam”, Mujahid ha istruito le donne impiegate negli uffici pubblici di rimanere a casa fino a nuovo ordine, citando il rischio che “combattenti talebani di fresca recluta e non bene addestrati potessero molestarle”.

In tutto questo, uno spirito pragmatico potrebbe chiedersi quali siano le possibilità che almeno la principale condizione richiesta ai Taleban dagli accordi di Doha, cioè quella di contrastare gruppi terroristici che minaccino gli USA e i loro alleati, possa essere realisticamente mantenuta. Gli attentati di giovedì 26 agosto, pur nella caotica mancanza di sicurezza dell’aeroporto di Kabul assiepato dai profughi, non promettono bene. I Taleban potranno reprimere l’ISIS come hanno già fatto in passato, ma non eliminare facilmente altri gruppi militanti, spesso con ideologie e obiettivi altrettanto settari, a cui sono invece legati da vincoli individuali e politici. Al momento della conquista di Kabul, ad esempio, i Taleban hanno liberato migliaia di detenuti dalle carceri governative, inclusi molti militanti affiliati ad altri gruppi islamisti con tendenze anche più radicali e fautori di un jihadismo transnazionale, tra i quali almeno uno dei principali leader del TTP (Tehrik-e Taleban Pakistan), Faqir Muhammad subito apparso a Jalalabad circondato dai miliziani suoi seguaci.

Quello che è chiaro è che la cooperazione sul fronte anti-terrorismo, e ancor di più su quello della lotta alla produzione di oppiacei e al narcotraffico – unico settore dell’economia afghana a non conoscere mai crisi – costituiranno gli unici punti di forza della diplomazia talebana per ottenere qualche riconoscimento internazionale.

I Taleban non mancheranno poi di sfruttare a proprio vantaggio la necessità dei paesi europei di trovare un partner istituzionale in Afghanistan per contrastare un altro fenomeno che li preoccupa, ovvero la crisi dei rifugiati, che non potrà che intensificarsi nei mesi a venire. Solo gli sfollati interni causati dalle recenti campagne militari assommano, secondo stime approssimative, a varie centinaia di migliaia. A prescindere dalle prese di posizione ideali sull’opportunità di una cooperazione o addirittura di finanziamenti rivolti a un futuro governo Taleban, è doveroso in primo luogo un atteggiamento responsabile verso le vittime civili del conflitto, per risparmiare loro di diventare ostaggi della politica internazionale dopo esserne già stati abbandonati nel momento più critico.

Ma forse è già tardi. Riguadagnati a un altissimo costo di vite umane i canonici cinque minuti di notorietà sul palcoscenico globale, l’Afghanistan si avvia di nuovo verso una crisi che rimarrà pietosamente ignota ai più. L’ossessiva attenzione mediatica per il dramma all’aeroporto di Kabul nasconde la cecità del nostro mondo riguardo a tutto quello che succede al di fuori del suo interesse immediato e contingente, dettato dalla presenza dei ‘nostri’ e opportunamente pilotato dalla narrazione americana, che si sforza di identificare nell’evacuazione una missione di ripiego in cui riportare un successo, se non altro emotivo, che ci sciolga da impegni futuri.

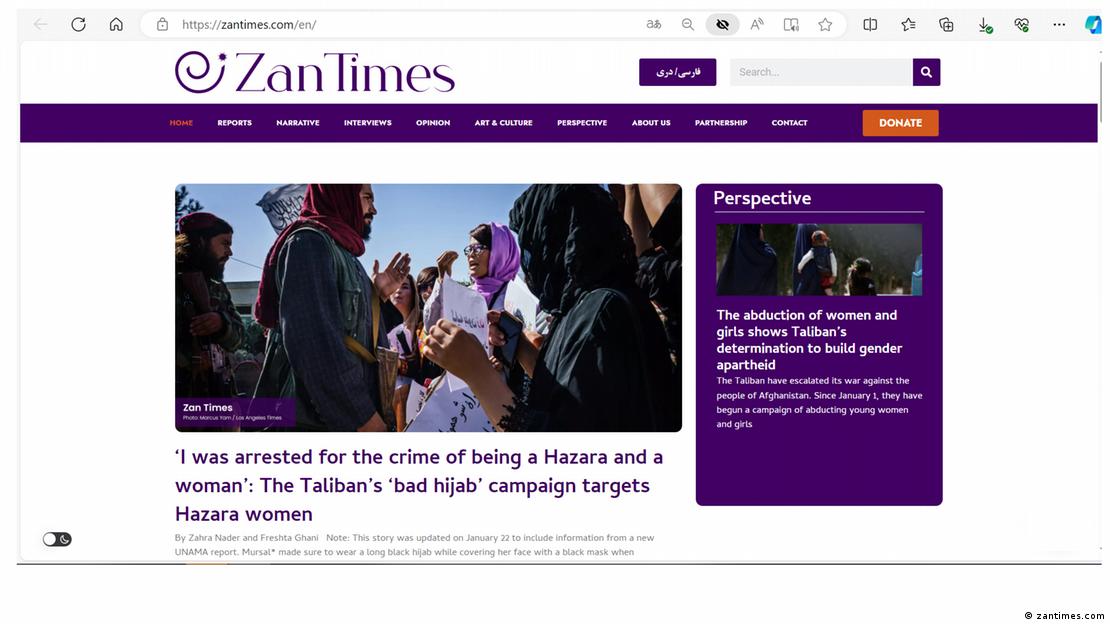

Immagine anteprima 'Crowds in front of Kabul International Airport -17 August 2021' via Wikimedia Commons