Ucraina, ristabilire i fatti contro la propaganda: l’invasione della Crimea e la guerra in Donbas [II PARTE]

|

|

Nella prima parte di questo approfondimento, abbiamo ripercorso la caotica successione di eventi prodotti dalla Rivoluzione di Euromaidan del 2013-2014, apripista di una radicale polarizzazione in seno ad alcune fasce della società ucraina, ma soprattutto di un’ingerenza russa sempre più violenta e cinicamente intenzionata a sfruttare l’instabilità dell’Ucraina, quest’ultima incendiata dai russi in modo artificioso, in funzione dei propri vantaggi e obiettivi geopolitici. Nella seconda parte, analizzeremo nel dettaglio l’occupazione russa della Crimea e l’ingerenza ibrida in Donbas, esaminando pure come cambia l’Ucraina nel passaggio di consegne fra Porošenko e Zelensky nel 2019.

Di cosa parliamo in questo articolo:

L’annessione illegittima russa della Crimea

La Crimea era senza dubbio in cima alle priorità strategiche dell’operazione russa in Ucraina, in quanto sede della flotta russa nel Mar Nero. Lo era diventata ufficialmente in seguito a complesse trattative tra gli ex presidenti Leonid Kučma e Borìs El’cin, negli anni ’90. Un accordo di concessione rinnovato poi da Janukovyč, nel 2010, per ulteriori trentadue anni, a condizioni molto favorevoli per Mosca. I cosiddetti patti di Kharkiv, ricorda l’analista britannico Andrew Wilson nella quarta edizione del libro The Ukrainians. Unexpected nation, determinarono pure una massiccia infiltrazione di agenti di sicurezza russi nell’intelligence ucraina e nel suo sistema politico-istituzionale.

Il giorno successivo alla fuga di Janukovyč, circa ventimila uomini in assetto militare privi di patch identificative (al di là del nastrino nero e arancione della “croce di san Giorgio”, la più alta onorificenza nell’impero zarista e simbolo del nazionalismo russo) occupano i centri nevralgici della penisola, fra cui l’assemblea regionale a Simferopoli. Sopra di essa viene issata la bandiera russa e imposto un nuovo primo ministro, Sergei Aksyonov, un esponente di Russia Unita, che subito chiede l’intervento di Mosca.

Putin aveva fino ad allora descritto la rivolta come una genuina espressione della volontà dei cittadini crimeani contro il “colpo di Stato” in atto a Kyiv, ma già un mese dopo ammette la verità, innegabile sin dal principio. La rapidità dell'occupazione russa in Crimea, poche ore dopo la fine della Rivoluzione della Dignità - più nota come Euromaidan - nella capitale ucraina, dimostrava un piano d’azione preparato da diverso tempo. Di fatto non ci furono scontri: come ammesso dal ministro della difesa ucraino Ihor Tenyukh, i soldati ucraini pronti a combattere erano appena seimila, e alcuni, in Crimea, si uniranno all’esercito russo (per poi pentirsene dopo l’invasione su larga scala).

La Crimea, una regione autonoma all’interno dello Stato ucraino, era l’unica oblast’ con una maggioranza di etnia russa (circa il 58% secondo il censimento del 2001) e assiste infatti in modo relativamente pacifico alla comparsa degli omini verdi di Mosca, che in poche settimane determinano l’annessione russa tramite un referendum farsa: Putin scelse come primo bersaglio quello meno rischioso.

A protestare contro l’annessione del 2014 furono soprattutto, anche con manifestazioni di massa prima dell’annessione, i tatari di Crimea (circa il 12% della popolazione, mentre quella ucraina si attestava al 25%), e decine di migliaia fra essi ancora una volta nella propria storia (prima da Caterina II e poi da Stalin vennero deportati in massa) lasceranno, forzatamente, la propria terra di origine.

Quel che rimane certo, è come il referendum, caratterizzato dalla surreale presenza dei militari durante i concitati giorni delle votazioni, non avrebbe mai raggiunto le improbabili percentuali plebiscitarie rilasciate dal Cremlino (quasi il 96% a favore dell’annessione), qualora si fosse svolto in presenza di osservatori internazionali indipendenti. Le Nazioni Unite hanno dichiarato il referendum “invalido”.

In ogni caso, la rapida annessione della Crimea lascia intendere i piani russi sull’Ucraina. Essi non sono subordinati nemmeno al diritto internazionale, mentre il metodo è una costante maskirovka: la negazione dell’evidenza da parte delle autorità russe, pronte ad ammettere il fatto compiuto solo in un secondo momento. In Donbas la guerra ibrida russa, in cui il fronte informativo gioca un ruolo di primo piano, andrà avanti per otto anni.

Come è scoppiata la guerra in Donbas?

A Donec'k e Luhans'k lo scenario, rispetto alla Crimea, è completamente differente. Gli assalti alle amministrazioni regionali fanno parte di un piano russo ben più elaborato, in cui saranno coinvolti diversi mercenari in una prima fase, e alcune unità “invisibili” dell’esercito russo in quelle successive. L’ex consigliere di Putin, Andrei Illarionov, stimava come circa 2,000 ufficiali d’intelligence del FSB russo fossero già presenti in Ucraina ad inizio aprile.

Continuation of my memories of the beginning of the war in Donbas in 2014.

— Serhii Antonov (@13serhi) June 1, 2023

At the beginning of April, the Kremlin moved to a new stage of the conflict - taking control of administrative buildings, completely suppressing pro-Ukrainian activists and creating falsified referendums… pic.twitter.com/W3NUxzYsuX

Dopo un primo tentativo di prendere l’amministrazione regionale a marzo, i manifestanti separatisti riescono a occupare la sede dell’oblast’ di Donec’k il 6 aprile. Le unità speciali inviate da Kyiv rifiutano di caricare l’edificio, e ciò, unito alla complicità della polizia locale, sarà decisivo nella presa di potere separatista. Una folla di circa mille persone occupa il palazzo, alzando la bandiera russa. Il giorno successivo viene proclamata la Repubblica popolare di Donec’k.

I manifestanti attaccano i giornalisti che parlano ucraino e persino bielorusso o polacco, intimandogli di parlare russo. Secondo i giornalisti di Ukrainska Pravda, nelle frequenti colluttazioni subirà un’aggressione anche la troupe di Russia Today, che tuttavia non parlerà dell’accaduto. Le controproteste dei giorni successivi a favore dell’unità ucraina - condotte soprattutto dalle generazioni più giovani - non riusciranno a coordinare un messaggio altrettanto convincente per incanalare il malcontento, in ogni caso presente in Donbas seppur non condiviso in nette istanze separatiste.

Durante lo stesso giorno, a Luhans’k, un altro migliaio di manifestanti armati, autoidentificatosi come “Armata del Sud-Est”, carica la sede dei servizi segreti ucraini (SBU). I separatisti prendono possesso dell’edificio, e di centinaia di armi custodite al suo interno. Qualche giorno dopo viene proclamata la Repubblica popolare di Luhans’k.

Anche a Kharkiv si tenta l’assalto agli edifici governativi, e pure qui, inizialmente, l’amministrazione regionale cade. Anche a Kharkiv, il giorno seguente, viene proclamata una Repubblica popolare. Ed è nella capitale della Sloboda ucraina che la provenienza locale dei secessionisti appare più incerta: i ribelli tentano di occupare il teatro cittadino, convinti sia la sede dell’amministrazione comunale.

I filorussi pianificano di innescare, anche con l’ausilio dei social network, altri focolai a Odessa, Kherson, Mykolaiv e Dnipropetrovs’k, proclamando nuove, e fittizie, repubbliche popolari: un chiaro riferimento alla guerra civile russa del 1917.

Le proteste sono però sostenute da poche centinaia di persone, sovrastate dalle contro-manifestazioni unitarie. I progetti di una Novorossija allargata cadono nel vuoto quando i servizi segreti ucraini, coordinati dal ministro degli Interni Arsen Avakov, e sostenuti da attivisti locali ma anche dai nazionalisti guidati da Andriy Biletskiy, liberano gli edifici amministrativi a Kharkiv. La situazione in città torna relativamente tranquilla, sebbene il 28 aprile venga ferito, con un colpo di arma da fuoco, il sindaco filorusso della città Hennadiy Kernes.

In situazione comunque concitata in varie aree del paese, solo a Donets’k e Luhans’k lo stato ucraino perderà il monopolio della violenza in favore dei separatisti e dei crescenti mercenari russi, arrivati dal confine russo a rimpinguare il malcontento nelle regioni orientali.

Inizialmente, le proteste contro il governo centrale vengono tiepidamente sostenute dagli oligarchi locali, come Rinat Achmetov e Aleksandr Yefremov, i mecenati del Partito delle Regioni di Janukovyč. Useranno questa leva per fare pressione a Kyiv, temendo di perdere la propria influenza dopo Maidan, a favore gli oligarchi rivali che, sfruttando il dilemma di sicurezza in molte oblast’ sud-orientali, erano diventati per pochi mesi governatori a interim. Il governo temporaneo ucraino spera di sfruttare le connessioni locali di Ihor Kolomojskij a Dnipropetrovs’k e Serhii Taruta a Donec’k (e altri oligarchi in altre oblast’ russofone), ufficialmente per impedire derive separatiste come in Crimea. Avrà ragione nel primo caso, e torto nel secondo.

Un braccio di ferro, quello tra clan filorusso del Donbas e governo di Kyiv (sostenuto, come visto, dagli oligarchi comunementi etichettati come 'filo occidentali'), risoltosi tuttavia in maniera proficua: a metà maggio, mentre Mariupol’ è temporaneamente occupata dai separatisti, gli operai dell’Azovstal’ – l’acciaieria di Achmetov, che otto anni dopo acquisirà ancor più tragica celebrità – marciano contro gli edifici occupati dai filorussi chiedendo ai filorussi di lasciare la città, definitivamente liberata a giugno grazie a un’operazione condotta anche dal battaglione Azov, formatosi un mese prima a Berdyansk’.

Questi eventi sono già inseriti nella cornice dell’Operazione Anti-Terroristica (ATO) annunciata da Kyiv il 14 aprile 2014, quando le prime truppe di mercenari russi avevano iniziato la conquista degli edifici strategici delle province di Donec’k e Luhans’k. Sostanzialmente, l’ATO fu un escamotage giuridico per evitare di dichiarare la legge marziale, ammise Porošenko durante un intervento pubblico nel 2018, e al contempo garantire libere elezioni.

Gli ucraini dichiarano dunque guerra ai separatisti manovrati da Mosca, definendoli come terroristi. Alcuni giorni prima, il controverso ministro degli Interni Arsen Avakov aveva già delineato il bivio di fronte al governo ucraino: “Siamo pronti ai negoziati, sia a scacciare i filorussi con l’uso della forza”. La seconda scelta era stata presa, sebbene la velocità degli eventi rese evidente come, con ogni probabilità, questa fosse rimasta come l’unica opzione disponibile sul tavolo.

Negli stessi giorni entrano in Ucraina nuovi personaggi destinati a influenzare le sorti del conflitto. Dopo aver combattuto nell’esercito russo in Transnistria e Cecenia, il signore della guerra russo Igor Girkin detto “Strelkov” (fiancheggiatore dei serbi nella campagne genocide contro i bosniaci negli anni ’90) varca il confine con l’Ucraina insieme ad alcune centinaia di soldati; molti sono membri dell’Armata russa ortodossa.

Girkin diventa il comandante in capo delle forze armate di Donec'k, e guiderà le forze russo-separatiste nella presa di Slovians’k il 12 aprile, la cui caduta, seguita dall’evacuazione di circa ventimila civili, darà inizio alla proclamazione dell’Operazione Anti Terroristica in Donbas. Il primo ad aprire il fuoco, il 13 aprile, sarà il soldato ucraino Vadym Sucharevs’kyj contro una colonna dei soldati di Girkin: la guerra del Donbas è iniziata.

Il ruolo dei mercenari russi e dell’esercito regolare

A finanziare le orde di mercenari è, tra gli altri, l’oligarca russo Konstantin Malofeev, e in linea generale il supporto più o meno indiretto di Mosca è stato di fondamentale importanza per l’assetto militare dei separatisti. Il Cremlino era consapevole di come fosse impossibile provocare il caos nelle due oblast’ del Donbas facendo affidamento unicamente sulle forze locali, inaffidabili e disorganizzate, e prive di un sostegno condiviso nella popolazione.

Eppure, Mosca scelse di presentare i referendum dell’11 maggio sul modello crimeano, nonostante l’annessione di esse alla Russia non fosse un’opzione sul banco. Le votazioni furono caratterizzate da percentuali bulgare, innumerevoli brogli e manipolazioni. Un referendum poi definito dalle Nazioni Unite come “illegale”, impossibile da delineare come “espressione della volontà popolare”.

In seguito ai referendum, si apre la fase più violenta dell’ATO. A rimpinguare i battaglioni separatisti, oltre a formazioni russe già esistenti come il battaglione Vostok, attivo come spetsnaz (unità speciale) del GRU russo nelle campagne in Cecenia e Georgia, ci sono diversi estremisti russi.

Il fondatore delle Milizie popolari del Donbas è Pavel Gubarev, nato a Severodonec'k e militante di vari movimenti neo-nazisti russi. La maggior parte dei gruppi neonazisti, come Rusich, sono addestrati dal neonato Gruppo Wagner, creato dall’ex colonnello del GRU Dmitriy Utkin, proprio nel 2014.

Proprio l’esperienza di Wagner esemplifica il coinvolgimento russo a tutti i livelli militari nel Donbas. L’outsourcing a milizie private e mercenari è stato funzionale a mascherare le responsabilità russe. Nove anni dopo, in seguito al tentato golpe di Prigozhin (che nel frattempo aveva pure, sorprendentemente, smontato molte delle bugie russe in relazione all’Ucraina), è lo stesso Putin ad ammettere come Wagner sia stata finanziata con fondi statali, alla stessa maniera di altre compagnie militari private e armate separatiste attive in Donbas nel 2014.

Più genuinamente identificabili come volontari, entrarono a far parte delle milizie separatiste anche presunti eredi dei cosacchi del Don antisemiti, ceceni, osseti, abkhazi, mentre dall’Europa occidentale arrivano soprattutto serbi, oltre ad esponenti delle estreme destre di vari paesi, tra cui l’Italia, dove peraltro si assiste (come anche in Spagna) pure a un arruolamento di militanti comunisti intimoriti dalla presunta minaccia fascista, ritrovandosi nella paradossale situazione di combattere dalla stessa parte della barricata ad essi.

Un caos artificialmente prodotto, nelle cosiddette forze di autodifesa del Donbas, che ha portato, come prevedibile, ad una situazione ingestibile nell’amministrazione della regione. I proclami di protezione della popolazione civile sono difficilmente riscontrabili, a partire dalla scelta e dal retroterra criminale dei combattenti. Una condizione che ha reso il Donbas un far west di criminali e mercenari armati, bloccato nel tempo e un teatro di traffici illegali a cielo aperto.

Nel Donbas si è combattuta una guerra civile fra ucraini?

La stessa nozione di guerra civile, proposta soprattutto da analisti e politici vicini all’ideologia di Mosca, e spesso cooptata, più o meno in buona fede, nei paesi occidentali, appare fallace nello spiegare un conflitto nel quale le forze locali sono addestrate, armate e infoltite di combattenti da un paese terzo.

Il capo del battaglione Sparta, fra i maggiormente operativi sul lato filorusso, è Arsen Pavlov, detto “Motorola”, che prima dell’inizio della guerra in Donbas viveva nella Russia profonda, negli Urali. Nel 2015 si rese responsabile di un grave crimine di guerra, giustiziando arbitrariamente 15 prigionieri ucraini. A vendicarsi non saranno però i servizi ucraini, ma i suoi stessi compagni delle repubbliche autoproclamate.

La morte di Motorola fu il risultato di una delle numerose faide interne scaturite dopo il parziale cessate il fuoco deciso col Protocollo di Minsk II (che vedremo più in dettaglio nelle prossime sezioni), in un contesto in cui i gangster locali erano inseriti in un mercato criminale internazionale più ampio. Come evidenziato dall’oppositore russo Illja Yashin, Putin aveva promesso ai leader separatisti gloria e potere per esportare il russkij mir, ma solo alcuni riusciranno a scalare l’ascensore sociale del potere russo, molti altri rimarranno nel limbo della criminalità di strada di Donec’k e Luhans’k.

Conflitti interni che non si sono fermati nemmeno durante l’invasione su larga scala, e anzi si sono inaspriti. Lo scorso 8 febbraio, nei pressi di Luhans’k, viene ucciso con un colpo in testa stile-esecuzione nei pressi di un bar locale il neonazista russo Yegor Mangushev, fondatore della compagnia militare privata Yenot Group e definitosi come primo creatore del simbolo Z.

Anche il capo della Repubblica Aleksandr Zacharčenko, russo etnico di Donec'k, morirà in un'autobomba piazzata da clan rivali nel 2018. Zacharčenko aveva fondato Oplot, la milizia in cui confluirono anche alcuni personaggi locali: principalmente criminali e reietti locali usati come carne da cannone, oppure unità dismesse della Berkut (ex unità della polizia antisommossa ucraina) in seguito ai crimini di Maidan, quest’ultime presenti anche nella cosiddetta Armata del Sud-Est (Armija Yugo-Vostoka).

L’attuale primo ministro della Repubblica Popolare di Donec'k Denis Pushilin, invece, aveva fallito il suo mini progetto politico in Donbas già nel 2012 e, come riportato dalla BBC, fino alla scoppio della guerra del 2014 si dedica a truffe finanziare attraverso schemi piramidali. Dal 2021 è un deputato di Russia Unita; così come membro della Duma nel partito di Putin era nel frattempo diventato anche il primo leader della Repubblica popolare Aleksandr Borodai, cittadino russo ed ex vicedirettore dei servizi segreti del Cremlino.

Solamente negli anni successivi Borodai ammetterà apertamente (a voce bassa lo aveva già fatto nel 2014), ciò che la Russia aveva ottusamente negato per evitare di configurarsi come parte del conflitto, delegando il lavoro sporco ai separatisti da essa telecomandati. Cioè, come quelle combattenti in Donbas fossero per lo più «forze russe», senza le quali le ostilità sarebbero cessate in tempi brevi, in favore di una rapida riconquista ucraina.

Già nel 2014, l’OSCE aveva testimoniato la presenza di truppe russe in Donbas senza segni identificativi, sebbene Putin si sia inizialmente limitato ad ammettere la sola presenza di unità dei servizi segreti e non dell’esercito regolare. Nel 2015 l’ex spia russa Igor Sutyagin, esperto militare del Royal United Services Institute, aveva stimato come la presenza dei soldati russi si attestasse attorno alle 10,000-12,000 unità, mentre più di 40,000 erano le riserve stazionate sul confine russo-ucraino, dedite a colpire il Donbas con l’artiglieria oppure pronte a dare il cambio alle truppe sul terreno. L’OSCE ha più di una volta testimoniato l’ingresso di convogli militari russi in Donbas, anche negli anni immediatamente precedenti all’invasione su larga scala.

Il ruolo dei battaglioni volontari nei crimini di guerra e l’estrema destra in Ucraina

Nelle settimane in cui viene proclamata l’Operazione Anti-Terroristica, lo Stato ucraino è in difficoltà su molti fronti. I russi scelgono di forzare la mano nel periodo più vantaggioso per il raggiungimento dei loro obiettivi: la destabilizzazione definitiva di un paese sull’orlo del collasso economico e sociale.

Il sostegno occidentale all’Ucraina è puramente di facciata: dietro vuote promesse di integrazione futura nell’Unione Europea, si cela il timore dei principali paesi europei, Germania, Francia e Italia su tutti, di contrastare l’espansionismo di Vladimir Putin, nella speranza di superare l’empasse senza ripercussioni - se non nei rapporti diplomatici, per lo meno in quelli commerciali - come dopo la crisi georgiana nel 2008. Il presidente statunitense Barack Obama è tutt’oggi criticato per la poca risolutezza nei confronti della Russia, condizionato pure dall’evolversi della guerra civile siriana.

Internamente, l’esercito ucraino è demotivato, dopo anni di tagli, e si trova allo sbando: il 90% degli equipaggiamenti è usurato, le principali catene logistiche partono proprio dalle manifatture e industrie nell’Est del paese, mentre una minoranza di coscritti, etnicamente russi oppure provenienti dalla Crimea e dal Donbas, deve ancora decidere con quale parte schierarsi.

Proprio come nel 2022, attraverso crowdfunding e volontariato dal basso, la società civile sostiene il proprio esercito nell’acquisto di materiali di base per respingere la minaccia russa, come viene già definita dalla maggioranza degli ucraini nel 2014, che fin da subito si rifiutano di dare qualsiasi agency ai “terroristi”, visti come delle marionette nostalgiche in mano a Putin.

Alcuni ucraini sono pure pronti a imbracciare le armi per supplire alla carenza di soldati nell’esercito regolare, che nel frattempo ha avviato la prima di numerose campagne di mobilizzazione.

Si arruolano come volontari cittadini comuni in difesa della propria terra, ma anche nazionalisti, spesso di estrema destra e, nel caso di alcuni volontari provenienti dalle più violente curve ultras, neo-nazisti, in quell’eterogeneo calderone paramilitare che darà vita ai battaglioni Azov, Aidar, Dnipro-1, Donbas, Slobobozhanschyna, Shakhtars’k, fra gli altri.

Sono praticamente dei battaglioni territoriali: la maggioranza dei volontari iniziali sono nazionalisti residenti nelle province russofone, e infatti la lingua più utilizzata al loro interno è il russo. Fino al loro inquadramento nell’esercito regolare tra il 2014 e il 2015, si vocifera che alcuni battaglioni siano stati finanziati da oligarchi, tra cui lhor Kolomojskij, desiderosi di accrescere la propria influenza sulle istituzioni ucraine. Alcuni battaglioni, come Dnipro-1 e in parte Azov, si sono sviluppati all’interno delle milizie di vigilanza private al servizio degli oligarchi sin dagli anni ‘90.

La propaganda russa ha spesso insistito sul ruolo di questi battaglioni nella guerra in Donbas, così come sulla loro influenza sulla politica interna ucraina. In realtà, il rapporto tra Stato e battaglioni paramilitari è stato ben più complesso, lungi dall’essere limpido.

Molti combattenti di estrema destra vicini a Pravij Sektor e al suo capo Dmitrij Jaroš, rifiutarono di stare agli ordini del ministero degli Interni di Arsen Avakov, colpevole nella loro ottica di reprimere i patrioti ucraini dopo Maidan. Il riferimento è soprattutto all’omicidio, forse da parte degli stessi servizi segreti ucraini, dell’estremista e ideologo di Pravij Sektor Oleksandr Muzičko, nel marzo 2014, ma anche a una serie di arresti di personalità vicine a Pravij Sektor inserite nel mondo della criminalità in Ucraina occidentale, una circostanza ammessa persino dal capo Jaroš.

Secondo alcune inchieste giornalistiche, Avakov e il suo vice Anton Heraschenko sarebbero pure tra gli sponsor politici del fondatore di Azov Andriy Biletskiy (tutti e tre provengono dagli ambienti patriottico-nazionalisti di Kharkiv, mentre Biletskiy era pure addentrato nella subcultura suprematista), rendendo la situazione attorno all’estrema destra assai ingarbugliata e manipolabile.

Ciò che è certo, è che in seguito al 2014 si assistito a un’ascesa nell’autorevolezza dei battaglioni paramilitari, per l’ovvia motivazione di contrasto al separatismo e all’ingerenza russa nel paese - in particolar modo sotto la patina di una retorica patriottica applicata anche alla vita civile. Al contempo, la risposta delle autorità ucraine verso i combattenti macchiatisi di violazioni dei diritti umani e crimini di guerra si è rivelata spesso lenta e svogliata.

Essa è stata più facile verso alcune unità, come Shakhtars’k (il “processo Tornado” ebbe grande risonanza nazionale), il cui battaglione fu smantellato, a detta dello stesso ministro degli Interni, “a causa del comportamento inaccettabile e dei crimini commessi da una cinquantina di soldati, che hanno infangato il nome dell’intera unità”.

I procedimenti aperti verso unità più celebri, come Aidar, accusate nel 2014 da Amnesty International di detenzioni illegali e torture (fenomeni effettivamente comuni all’interno della paranoica, quanto militarmente indispensabile, caccia al separatista), sono tuttavia spesso caduti nel vuoto giuridico, in seguito a depistaggi, fenomeni di corruzione e timore da parte delle autorità nell’identificare le azioni di singoli combattenti come un modus operandi degli interi reparti, considerati da larga parte dell'opinione pubblica come degli eroici difensori del suolo nazionale.

Anche qui è stato fondamentale il ruolo svolto dalla propaganda russa nello sfruttare quelle notizie provenienti dall’Ucraina e manipolabili per confermare una narrazione pre-esistente. Uno dei più gravi crimini commessi, in tutta probabilità, dalle milizie ucraine in Donbas fu l’esecuzione sommaria di quattro individui di sesso maschile a Nyzhnya Krynka, nell’oblast di Donec’k. Come ricorda Matteo Zola nel libro Ucraina. Alle radici della guerra, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov aveva invocato un’indagine internazionale parlando addirittura di 400 corpi di donne ospitati in una fossa comune, una circostanza smentita da Amnesty International, che aveva raccolto le prove del crimine reale.

In ogni caso, l’Ucraina ha per lo meno tentato di recepire l’invito alle indagini da parte delle organizzazioni internazionali, nel quadro di uno Stato di diritto, per quanto imperfetto, fragile e corruttibile.

Le sistematiche violazioni dei separatisti, invece, non hanno trovato nessun riscontro, poiché le autorità filorusse hanno fin da subito negato ogni ispezione da parte di osservatori indipendenti internazionali. L’arbitrio dei reggenti separatisti sulla propria popolazione, attraverso arresti illegali, minacce e vessazioni verso famiglie sospettate di avere legami con l’Ucraina sono all’ordine del giorno, così come le torture verso i prigionieri di guerra. I più feroci crimini di guerra sono stati commessi da gruppi neonazisti russi, come Rusich, una delle unità più violente del Gruppo Wagner, mentre è stato sostanziale il disinteresse delle milizie per la sorte dei civili, usati come scudi contro l’artiglieria ucraina.

Il più clamoroso crimine di guerra commesso dai filorussi è stato l’abbattimento del volo MH17 il 17 luglio 2014, in cui persero la vita 298 vittime civili, per lo più malesi e olandesi. La Russia ha fin da subito disseminato false teorie su un coinvolgimento ucraino, ma dopo anni di indagini indipendenti il tribunale olandese ha condannato Igor Girkin e altri due separatisti per aver dato l’ordine di sganciare il missile terra-aria Buk, appartenente alla 53ª brigata di difesa aerea della Russia di stanza a Kursk’.

I tre ricercati internazionali sono oggi liberi di girare, senza restrizioni né procedimenti aperti, nei territori separatisti, così come in Russia. Qualsiasi accusa da parte di Mosca verso gli ucraini nel non aver tenuto sotto controllo il comportamento dei singoli combattenti dei propri battaglioni nazionalisti è strumentale. Appare difficile giustificare la cinica indifferenza della Russia in primis a qualsiasi crimine, legale e di fatto, commesso dalle proprie truppe in Donbas.

La narrazione della propaganda russa sui crimini in Ucraina ha generato un vero e proprio ribaltamento, visto che sono stati proprio i russi ad accusare gli ucraini di un genocidio inesistente.

Il genocidio (mai esistito) dei russofoni del Donbas: da dove nasce il mito russo?

Le accuse russe di genocidio nel Donbas sono state sempre molto generiche. A volte, il focus della persecuzione ucraina era quello linguistico, altre quello etnico e culturale, in alcuni casi, ancora, è stata richiamata la presunta divisione fra greco-cattolici e ortodossi.

Le narrazioni a favore dell’ipotesi genocidaria hanno spesso giocato sulle emozioni primordiali dell’opinione pubblica, anche utilizzando i bambini come strumento di propaganda. Nel luglio 2014 la Russia fabbricò una storia che diventò caso di scuola: “il ragazzino crocifisso (raspyatyj malchyk)”. Un video, comparso sul sito Eurasianist di Aleksandr Dugin (l’ideologo dell’eurasianesimo tradizionalista, una delle basi del nazionalismo russo contemporaneo), ritrae l’esecuzione di un bambino di tre anni nella piazza centrale di Slovyansk’ da parte di un soldato ucraino, di fronte agli occhi della madre.

Il servizio è montato ad arte e la donna in realtà è una comparsa che recita una parte, come dimostrato subito dai giornali di opposizione russi, fra cui Novaja Gazeta, ucraini e internazionali presenti a Slovyans’k. Verrà però trasmesso, per diversi giorni, dal primo canale statale e da Russia Today, come prova dei crimini ucraini. L’oppositore russo Boris Nemtsov, ucciso sei mesi dopo, riterrà questo come uno dei segnali di come Putin stesse inculcando ai russi la necessità di una guerra contro l’Ucraina.

I famosi “quattordici mila morti” di cui Kyiv sarebbe responsabile sono in realtà una manipolazione ampiamente smentita. Il numero, peraltro, conta i morti fra tutte le parti del conflitto: separatisti e soldati russi, vittime civili, volontari e arruolati nell’esercito di Kyiv – e la quasi totalità di esse avviene tra il 2014 e il 2015. Come ricorda il sito indipendente russo Meduza, nel 2021 “le Nazioni Unite hanno registrato 36 vittime civili nell'Ucraina orientale, la maggior parte delle quali causata da mine antiuomo e dalla gestione impropria di ordigni inesplosi”.

Partendo dai numeri, quindi, circa 3,400 sono le vittime civili fra le quattordicimila totali. Alla luce di eventi quali il coinvolgimento russo nell’abbattimento dell'MH17, è ragionevole pensare che una buona percentuale dei morti sia di responsabilità separatista. Parlare di genocidio, al di là della sua definizione legale che nulla ha a vedere con la situazione in Donbas, è semplicemente insostenibile. Ciò è confermato da un’ordinanza del marzo 2022 emessa dalla Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite.

Un’analisi indipendente del New Lines Institute e del Raoul Wallenberg Center for Human Rights Condotta da oltre trenta avvocati ed esperti di genocidio ha sottolineato come la strategia russa sia stata quella di utilizzare una tecnica di “accusa speculare” (termine coniato dalla propaganda genocidiaria in Ruanda): le accuse di genocidio rivolte agli ucraini sono servite a delegittimare chi, già nel 2014, ravvisava una forte retorica genocidaria nelle parole del Cremlino, amplificata poi dalle azioni dell’esercito russo in Ucraina dal 2022 in poi.

Nel 2015, invece, l’enfasi sul genocidio è servita per scaricare su Kyiv presunti peccati originali alla base del conflitto russo-ucraino. Le accuse rivolte dalla Russia sono sempre state prive di fondamento se non addirittura prefabbricate, come il documento che i diplomatici russi hanno fatto circolare alle Nazioni Unite sullo “sterminio della popolazione civile in Donbas”, oppure il famigerato “rapporto OSCE” ampiamente discusso e manipolato nella stampa italiana, in realtà inesistente.

Gli unici endorsement ricevuti da Mosca nelle proprie manipolazioni provenivano da alcuni accademici occidentali per vari motivi ai margini delle proprie discipline: analisti in cerca di notorietà nella fetta di pubblico antioccidentale, schierata su posizioni contro il cosiddetto mainstream, e che avevano già propagato teorie del complotto durante il conflitto siriano.

Sebbene dei report indipendenti abbiano effettivamente riscontrato delle violazioni dei diritti umani da parte di alcune unità di volontari al fianco dell’esercito ucraino, esse sono sempre risultate dei casi isolati rispetto alla sistematicità della accuse rivolte alle repubbliche separatiste appoggiate da Mosca, il cui coinvolgimento diretto è stato provato sin dall’inizio delle rivolte. Non è possibile dunque a nessun livello riscontrare uno o più degli elementi che definiscono il genocidio in base alla Convenzione cui aderiscono Russia e Ucraina.

Con le accuse di genocidio in maniera ancor più netta rispetto ad altri elementi della propaganda, Mosca, con la complicità di alcuni media occidentali, ha mischiato le carte in tavola per qualsiasi lettura razionale e analitica degli eventi.

Una pace fra Ucraina e Repubbliche separatiste era possibile?

L’ultima spiaggia per giustificare le proprie invasioni del 2014 e del 2022, oltre all’assunzione per cui l’Ucraina e potenzialmente l’Alleanza Atlantica siano un pericolo ai confini della Russia, è la tesi per cui sia l’Ucraina a non voler siglare una pace con Mosca. Se nel 2022 è assai più facile distinguere il pacifismo dalla totale sottomissione di un popolo, i concitati eventi del 2014-2015 hanno fornito un vantaggio per il Cremlino nel sostenere questa narrazione di fronte agli osservatori internazionali.

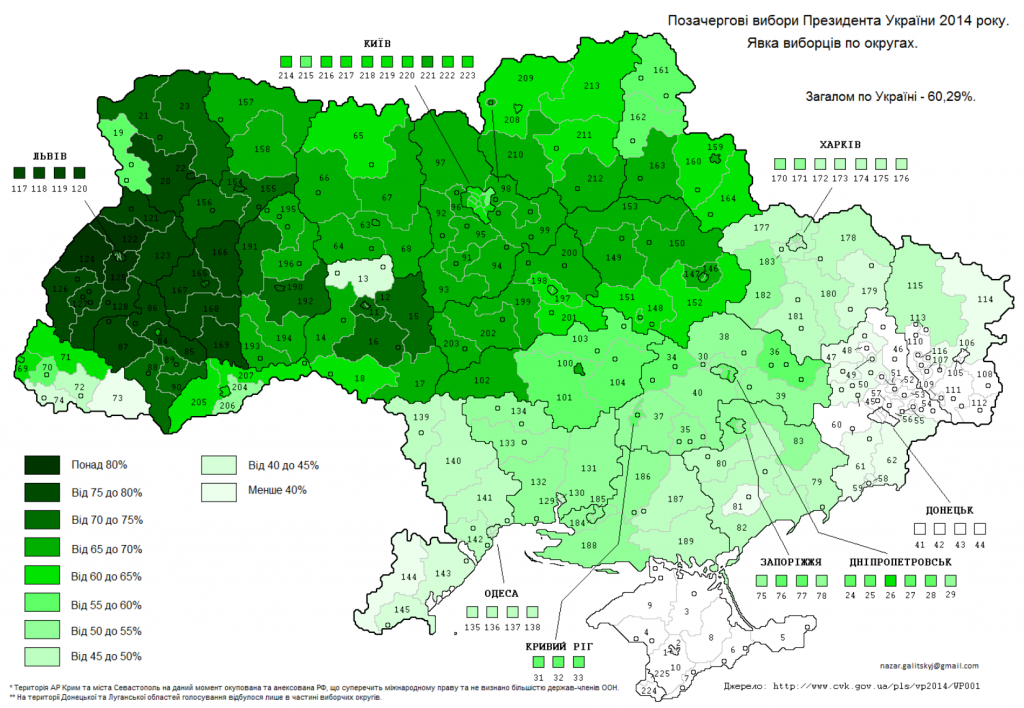

Mentre l’ATO, cioè la guerra in Donbas, entrava nella sua fase più attiva, che sarebbe durata tutta l’estate, il 25 maggio 2014 si tenevano le elezioni straordinarie per scegliere il nuovo presidente dell’Ucraina, dopo la fuga di Janukovyč. Il clima di eccezionalità nel sud-est del paese influenzò fortemente la tornata elettorale: i territori sotto occupazione in Donbas non parteciparono alle votazioni, mentre si registrò un forte astensionismo in diverse aree meridionali e orientali.

Ciò era difficilmente spiegabile con la sola motivazione dei rifugiati interni, bensì andava letto nel più ampio quadro in cui una parte della popolazione, volente o nolente, si era ritrovata orfana della propria rappresentanza politica regionalista e comunista (sebbene i rispettivi candidati, Dobkin e Simonenko, partecipino alle elezioni raccogliendo rispettivamente il 3% e l’1,5% delle preferenze).

A stravincere le elezioni, con il 54,7% (unica vittoria nella storia ucraina al primo turno), è Petro Porošenko, un oligarca nell’industria del cioccolato e proprietario del canale informativo 5 Kanal, entrato in politica a fine anni ‘90, partecipando alla costituzione proprio del Partito delle Regioni, dal quale però era subito fuoriuscito, fondando il proprio partito di centro-sinistra Solidarietà (oggi Solidarietà Europea).

Nell’alveo di altre vaghe promesse, come l’accelerazione dell’integrazione europea, Porošenko si impegna di fronte ai suoi elettori di far cessare il conflitto in Donbas in due settimane (nel 2018 si scuserà).

Il 20 giugno 2014, pochi giorni dopo l’insediamento, Porošenko dichiara un cessate il fuoco unilaterale della durata di una settimana. Al contempo, propone un piano di pace in quindici punti, tra cui i principali sono: 1) garanzie di sicurezza per tutte le parti, 2) amnistia per chiunque deponga le armi fra i separatisti, 3) corridoi per far rientrare i mercenari russi, 4) decentralizzazione del potere a favore del Donbas e 5) protezione dello status della lingua russa.

Putin risponde a Porošenko intimandogli di parlare coi separatisti e non con Mosca, mentre il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov lo definisce addirittura un ultimatum. Le forze filorusse delle repubbliche popolari rispondono di perseguire unicamente la propria indipendenza, e l’unica condizione è il ritiro delle truppe ucraine dalle oblast’. In quello che è a posteriori ricostruibile come un bluff, il cittadino russo a capo dei separatisti, Aleksandr Borodai, il 23 giugno accetta di rispettare il coprifuoco dopo un dialogo con OSCE, Ucraina e Russia.

Poche ore dopo, tuttavia, viene abbattuto nei pressi di Slovians’k un elicottero ucraino Mi-8, uccidendo i nove soldati a bordo. Porošenko, che parlerà di trentacinque violazioni del cessate il fuoco in un’unica notte, dirà che non ci sono condizioni per continuare a trattare.

I combattimenti riprendono entrando nella loro fase più intensa, in cui gli ucraini guadagnano terreno, mentre al contempo cresce il sostegno militare e logistico del Cremlino alle truppe separatiste. La guerra non si ferma nemmeno dopo la già nominata strage, causata dai filorussi, dell’aereo di linea malese MH17, abbattuto mentre sorvola i cieli dell’oblast’ di Luhans’k sulla rotta Amsterdam-Kuala Lumpur. Le 298 vittime a bordo dell’aereo sono quasi un decimo del totale di morti civili in otto anni di combattimenti.

Quando l’esercito di Porošenko sembra pronto a entrare nelle periferie di Donec’k e Luhans’k, di fatto sembra avvicinarsi la chiusura della guerra, in un contesto tuttavia tragicamente rischioso: la prospettiva di due imprevedibili battaglie urbane, in aree ad altissima densità abitativa con armamenti bellici di epoca sovietica.

I russi rispondono aumentando l’ingerenza. Il 22 agosto centinaia di mezzi russi mascherati da convogli umanitari varcano illegalmente il confine ucraino, e l’Ucraina convoca una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, nella quale la Russia ha però diritto di veto. Il giorno dopo, una colonna di mezzi con targhe russe viene distrutta dagli ucraini nei pressi del confine tra i due stati.

Due giorno dopo, il leader separatista Zacharčenko annuncia un’offensiva su tutti i fronti, fiducioso del crescente aiuto di Mosca, oltre ai mezzi militari sono sempre più battaglioni inquadrati nelle Forze armate russe ad arrivare in Donbas. Una delle prove più clamorose, e infatti Kyiv porta i prigionieri di guerra davanti alla stampa, è la cattura da parte degli ucraini di dieci soldati della 98a divisione aviotrasportata delle VDV russe. Ad appena due giorni dai primi Accordi di Minsk, la missione OSCE rileva colpi di artiglieria provenienti dal territorio russo verso quello ucraino.

Il 5 settembre in Bielorussia, è firmato un accordo di cessate il fuoco tra il Gruppo Trilaterale di Contatto (l’Ucraina rappresentata dall’ex presidente Leonid Kučma, l'ambasciatore russo in Ucraina Mikhail Zurabjov e l'ambassador dell’OSCE Heidi Tagliavini) e i due leader delle autoproclamate Repubbliche, Aleksandr Zacharčenko (Donec’k) e Igor Plotnyts’kyj(Luhans’k).

Decisiva è la mediazione di Francia e Germania, favorevoli a un veloce riconciliazione con la Russia, che non viene individuata come parte in causa del conflitto. A posteriori, è questo il grande errore dei Protocollo Minsk I (e del successivo Minsk II), e ne segna una strutturale fragilità.

A una prima impressione, gli accordi sono favorevoli per l’Ucraina: nessun riconoscimento di autonomia o indipendenza per le regioni secessioniste. Il Parlamento ucraino recepisce in appena undici giorni le direttive previste dai principali punti dei dodici totali previsti dal Protocollo di Minsk. Si arriva così alla legge 1680 della Verkhovna Rada “Sull’ordine speciale di autogoverno locale in alcuni distretti delle oblast’ di Donec’k e Luhansk”.

La legge, giornalisticamente nota come “Sullo statuto speciale del Donbas”, “ottempera ai punti 3 e 9 dell’accordo di Minsk e prevede 4 misure importanti: l'amnistia (punto 6); il libero uso della lingua russa in pubblico e in privato in scuole istituzioni media; nomina autonoma di tribunali locali; una polizia locale controllata dai sindaci” scrive su Twitter l’esperto in temi di sicurezza internazionale Matteo Pugliese.

L’applicazione delle modifiche legislative prevedeva una finestra di validità temporanea fissata a tre anni, subordinata allo svolgimento di elezioni libere e regolari (secondo alcuni criteri prefissati, tra cui presenza di osservatori internazionali e libera circolazione della stampa) nelle province occupate in Donbas.

Non avviene nulla di tutto ciò. L’OSCE si sbilancia già alcuni giorni prima delle elezioni del 2 novembre: la campagna elettorale nei territori separatisti ha violato tutte le previsioni dei Protocollo di Minsk, mentre le stesse autorità russe dichiarano di rispettare, ma non riconoscere, gli esiti del voto.

Il fallimento degli accordi sorprende poco, poiché anche il cessato il fuoco aveva conosciuto violazioni fin da subito. Già il 5 settembre, mentre i firmatari si stringevano la mano, 35 militari del battaglione Aidar venivano uccisi in un’imboscata delle truppe separatiste. Pochi giorni dopo riprendono i combattimenti feroci all’aereporto di Donec’k, da cui nasce l’epopea della resistenza cyborg ucraina, mentre il leader separatista Zacharčenko dichiara di voler ripristinare il controllo su tutti i territori persi nell’offensiva ucraina precedenti al Protocollo di Minsk.

La situazione prosegue con controffensive locali da parte di entrambe le parti. Il sostegno materiale occidentale all’Ucraina è in quel momento irrisorio di fronte alla portata del nemico, foraggiato dalla Russia potenzialmente senza limiti: negli ultimi mesi del 2014, ufficialmente, arrivano 118 milioni di dollari in aiuti umanitari e militari da parte degli Stati Uniti e circa 18 dalla Lituania.

Il conflitto si infiamma definitivamente a gennaio del 2015. L’Ucraina definirà un attentato terroristico filorusso (versione condivisa anche da report indipendenti) il susseguirsi di colpi di artiglieria ad un check-point a Volnovakha, in cui perdono la vita 13 civili. Si intensificano i bombardementi sul terminale più moderno dell'aeroporto di Donec’k, in cui si rifugiano gli ultimi resistenti ucraini.

Cominciano le ostilità a Debaltseve (poi conquistata dai russi a febbraio), e il leader separatista Zacharčenko annuncia esplicitamente una offensiva su Mariupol’, persa l’estate precedente dopo una breve e instabile occupazione.

L’artiglieria filorussa colpisce nuovamente un check-point ucraino negli ingressi della città portuale. Humans Right Watch riferisce come in un singolo giorno, missili provenienti dai territori separatisti abbiano ucciso 29 civili e 1 militare a Mariupol’. Altri attentati rimangono nella fitta nebbia della guerra, tra cui la morte di otto passeggeri su un bus a Donec’k. Accuse incrociate tra filorussi e ucraini, mentre la missione OSCE è riuscita a individuare solamente la direzione balistica del fuoco di artiglieria, ma non la responsabilità. Tutte queste tragedie, e solo delle necessità di spazio impediscono di elencarne molte altre, si verificano tra gennaio e l’inizio di febbraio 2015.

Il 12 febbraio, dopo 17 ore di colloqui, gli stessi partecipanti del cosiddetto Formato Normandia di settembre, firmano il Protocollo di Minsk II. Cosa cambia? I punti passano da 12 a 13, e il più rilevante è l’undicesimo: “Effettuare la riforma costituzionale in Ucraina attraverso l'entrata in vigore, entro la fine del 2015, della nuova costituzione che preveda come elemento cardine la decentralizzazione e prevedere una legislazione permanente sullo status speciale delle aree autonome delle regioni di Donec'k e Luhans'k che includa [...] la non punibilità e la non imputabilità dei soggetti coinvolti negli eventi avvenuti nelle citate aree, il diritto all'autodeterminazione linguistica, la partecipazione dei locali organi di autogoverno nella nomina dei Capi delle procure e dei Presidenti dei tribunali delle citate aree autonome”.

Il primo luglio 2015 Porošenko presenta al Parlamento una bozza delle modifiche costituzionali di decentralizzazione a favore delle province di Donec’k e Luhans’k. Il 31 agosto, mentre la Rada vota la riforma, si verificano violente proteste di alcuni volontari ultranazionalisti dell’ATO, contrari a concessioni autonomiste ai separatisti. L’ex combattente del battaglione Sich e attivista di Svoboda Ihor Gumenyuk lancia una granata, uccidendo tre poliziotti e ferendone quasi 120. Oggi è in carcere e l’accusa chiede l’ergastolo a suo carico.

Il governo ucraino si riscopre vulnerabile alle istanze oltranziste di alcuni suoi battaglioni nazionalisti, anche dopo averli inquadrati nell’esercito. Non è però la pressione nazionalista a causare il fallimento del Protocollo di Minsk II, benché supportata da una percentuale non indifferente della popolazione, peraltro, convinta che ormai con la Russia, ergo i separatisti, non abbia più senso trattare.

Porošenko tenta di ingraziarsi le simpatie dei volontari soprattutto tramite concessioni ideologiche, nel cui alveo si possono iscrivere alcune delle controverse leggi di decomunistizzazione del 2016, e altre politiche culturali, fra cui l’appoggio a un sostanziale revisionismo storiografico del ruolo del nazionalismo OUN-UPA sulla formazione dello Stato ucraino e la sua lotta antirussa.

Il ruolo dell’estrema destra nella politica interna ucraina rimarrà insignificante a livello elettorale, sebbene rinvigorito dalla possibilità di un mainstreaming culturale, i cui risultati tuttavia sono stati incerti e sofferti da una buona parte della popolazione, la cui opinione sarà decisiva nel ballottaggio del 2019 tra Porošenko e l’outsider Zelensky.

Il fallimento degli accordi è dovuto, invece, al mancato rispetto della clausola primaria del Protocollo di Minsk II, cioè il verificarsi di elezioni locali regolari nei territori occupati. Come prevedibile, anche questo scenario verrà disilluso: i separatisti rimandano le elezioni per tre anni fino al 2018 (quando Zacharčenko rimarrà ucciso), e senza sorprese anche questa tornata elettorale non rispetterà nessuno dei criteri previsti da Minsk II.

La riforma costituzionale sulla decentralizzazione cade così nel vuoto (verrà ritirata nel 2019), e dopo la cessazione del regime anti-terroristico in Ucraina nel 2018, il nuovo progetto di legge 2268 in relazione ai territori occupati sarà improntato sul riconoscimento dell’aggressione russa e una futura quanto vaga de-occupazione coercitiva, piuttosto che verso un graduale reinserimento dei territori separatisti nello Stato ucraino, uno scenario ormai percepito come impraticabile. Durante i mesi di crisi antecedenti la guerra del 2022, Zelensky ritirerà la proposta di legge per venire incontro a Putin. Un segnale di come qualsiasi dottrina amministrativa dell’Ucraina nei confronti del Donbas fosse tutto sommato indifferente ai più grandi piani di invasione russi.

Tornando alla prima guerra del Donbas, essa entrerà, dalla seconda metà del 2015, nella definizione di “conflitto a bassa intensità”: nei successivi sette anni, morirà un totale di civili inferiore al solo mese di gennaio 2015. La propaganda russa prenderà la palla al balzo, alla vigilia dell’invasione su larga scala, per definire quello del Donbas un conflitto dimenticato, un’ingiustizia ucraina a cui porre rimedio con la violenza.

Come si vive nei territori occupati, fino al 2022?

Sebbene Freedom House abbia assegnato alle due repubbliche uno punteggio democratico di tre centesimi, classificandole come uno dei territori più autoritari e violenti del mondo, la propaganda russa riuscì a far passare la narrazione – raccolta dal 2014 da alcuni partiti di estrema sinistra europei, così come (per motivi diversi) da quelli di estrema destra (Lega, FN, AfD) favorevoli a Putin – di un Donbas paradiso del socialismo reale.

In Occidente, sono stati soprattutto alcuni movimenti di sinistra extra-parlamentare a propagandare la narrazione di una lotta popolare dal basso contro presunte politiche vessatorie del governo centrale di Kyiv (e della UE/NATO). Il tema dei sindacati e protezione del lavoro non ha invece mai spostato l’ago della bilancia (ed è anzi peggiorato coi separatisti al potere), in una regione in cui le industrie degli oligarchi sfruttavano i lavoratori da decenni, mentre la stessa Russia aveva da oltre un decennio un’economia e un diritto del lavoro improntati su riforme neoliberali estreme.

Il pretesto della lotta antifascista è stato una cortina fumogena funzionale a coprire l’ideologia autoritaria delle Repubbliche popolari Donec’k e Luhans’k, improntate sul neoimperialismo e nazionalismo russo, nella cornice di un fondamentalismo ortodosso.

Come scrive Andrii Portnov su OpenDemocracy, “le proprietà degli oligarchi regionali erano rimaste intatte, evitando la ‘nazionalizzazione’ da parte della nuova amministrazione separatista del Donbas, mentre gli aderenti più agguerriti alla ‘de-oligarchizzazione’ del Donbas erano morti. Questo elenco includeva il comandante del battaglione Prizrak Aleksei Mozgovoi e il capo dei cosacchi Stakhanov Pavel Dryomov. Entrambi erano critici delle politiche DNR e LNR, e in entrambi i casi non ci sono prove affidabili del coinvolgimento della parte ucraina negli attacchi”.

Dei circa sei milioni di abitanti pre-2014, un milione e seicentomila erano, nel 2016, sfollati interni nelle altre regioni d’Ucraina. Un numero quattro volte superiore rispetto a coloro i quali hanno scelto di scappare in Russia, secondo UNHCR. Si tratta di una cifra probabilmente sottostimata, anche per via delle procedure poco trasparenti del Cremlino e la questione dei passaporti russi all’interno delle Repubbliche, ma in ogni caso indicativa.

Le autorità di Donec'k e Luhans'k si sono rese responsabili di abusi e violenze sia contro i prigionieri ucraini che contro la propria popolazione. Quest’ultima si è certamente divisa in seguito al 2014: sebbene fra chi sia rimasto prevalgono i sentimenti filorussi, in molti semplicemente non hanno avuto alcuna via di fuga. Sono in molti ad aver semplicemente scelto un atteggiamento passivo (non per questo favorevole) ai separatisti, soprattutto nelle fasce più anziane - un totale eterogeneo di tre milioni di persone rimaste in Donbas fino al febbraio 2022.

È realistico ritenere come i sentimenti anti-ucraini abbiano potuto radicalizzarsi fra alcuni cittadini, sia in virtù della martellante propaganda dei separatisti - che vietano di esprimersi in lingua ucraina, nonostante molti ucrainofoni abitino e campagne - ma anche per i frequenti errori di comunicazione dei politici ucraini, mai tiratisi indietro nell’umiliare verbalmente l’identità regionale, comunque presente, degli abitanti del Donbas. Paradossalmente, una crescente identità separatista potrebbe essere l’effetto, e non la causa, di nove anni di guerra in Donbas: scenari resi ancora più incerti dall’invasione su larga e l’occupazione di ulteriori aree del territorio ucraino da parte di Mosca.

"Esercito, lingua, fede": Il populismo antirusso di Porošenko, il predecessore di Zelensky

Nel 2012, quando la situazione interna in Ucraina era relativamente tranquilla, la percentuale di abitanti favorevoli a uno status ufficiale della lingua russa si attestava intorno al 35-40%, cifra crollata sotto il 10% dieci anni dopo.

Il dibattito sulla questione linguistica si è inasprito con l’approvazione nel 2017 del disegno di legge “Sulle lingue dell’Ucraina”, promosso dal Blocco di Petro Porošenko, e dai progetti di legge successivi improntati a istituzionalizzare l’ucraino come lingua di Stato. Questi disegni di legge prevedevano, in sostanza, l’obbligo per gli impiegati statali di parlare in ucraino sul luogo di lavoro, oltre a varie quote “a protezione” della lingua ucraina nelle telecomunicazioni (ad esempio, il 35% delle canzoni in radio doveva essere in lingua ucraina).

Sebbene oltre al governo russo, anche quelli polacco e ungherese abbiano puntato il dito sulle riforme esclusive più che inclusive nelle politiche culturale e linguistiche del governo Porošenko, in larghissima maggioranza gli ucraini russofoni non hanno percepito restrizioni nell’utilizzo della lingua russa dal punto di vista pratico. Inoltre, la legge è stata approvata nel 2017, tre anni dopo l’intervento di Mosca nel Donbas – ancora una volta, la propaganda russa ha praticato il gioco dell’inversione della causa e con l’effetto delle politiche identitarie in Ucraina.

Nel 2014, persino il nazionalista Jurij Šuchevič (figlio di Roman, leader dell’esercito insurrezionale UPA durante la Seconda Guerra Mondiale, collaboratore delle SS nel 1941-42) aveva firmato una petizione per il rispetto della lingua russa promossa da esponenti dell’intelligencija della Galizia (la regione più ucrainofona) in cui si chiedeva “di non imporre ai cittadini del Donbas e della Crimea stili di vita e tradizioni proprie dell’Ucraina occidentale, rispettando le differenze regionali”.

La lingua russa ha continuato a essere usata senza precondizioni politiche dagli ucraini in qualsiasi zona del paese, sino ai processi di de-russificazione dal basso da parte di molti russofoni in seguito all’invasione russa su larga scala nel 2022. Secondo i sondaggi più recenti, solamente il 12% ritiene che la questione linguistica sia di importanza vitale per l’equilibrio sociale Ucraina, mentre il 19% ritiene che vi siano alcuni problemi da risolvere in futuro, tuttavia non stringenti in questa fase.

Da Porošenko a Zelensky: cosa è cambiato?

Quella eterogenea e concitata rivoluzione di Maidan, istituzionalizzata da Porošenko come Rivoluzione della Dignità, vedrà molte delle proprie istanze in larga parte disattese sin dall’inizio. Sarà una rivoluzione tradita, mutilata. Non si assiste a un perdita di potere sostanziale da parte degli oligarchi, e la lentezza delle riforme viene mascherata da un populismo nazionalista stucchevole su tutti i livelli; al contempo, cresce la delegittimazione delle voci di dissenso.

Porošenko, pur con passi lenti, compirà dei progressi nell’integrazione europea e nel rinnovamento statale, con miglioramenti nell’indipendenza giudiziaria e nella lotta alla corruzione, promettendo un cammino verso l’Unione Europea che appare ad ogni passo più lontano. Nasconde i numerosi fallimenti e scandali bollando gli avversari politici e i giornalisti come “agenti del Cremlino” in modo indiscriminato. Nei momenti di difficoltà, vira su politiche antirusse, aizzando gli ucraini su questioni identitarie strumentali.

Il pluralismo garantito dalla multiculturalità e molteplicità degli interessi, sociali ma anche e soprattutto oligarchici, nella cornice di quella che alcuni politologi definiscono democrazia di default ucraina, determinano il rapido deteriorarsi della popolarità e autorevolezza di Porošenko durante la seconda fase del mandato presidenziale.

Dopo aver vinto le presidenziali del 2014 impostando la sua campagna elettorale su un nazionalismo di stampo civico, a prescindere cioè dalle differenze etnico-culturali, lo slogan di Porošenko in vista della ricandidatura diventa “Esercito. Lingua. Fede” (Armija. Mova. Vira). Nel ballottaggio del 2019 con l’ebreo russofono Volodymyr Zelensky, a votarlo è la sola Galizia. L’ex comico, al contrario, sarà il primo presidente a unire l’Ucraina da ovest a est: è il più votato a Užhorod come nelle porzioni non-occupate di Donec'k e Luhans'k.

Come sottolinea l’esperto di questioni post-sovietiche Marco Puleri, Zelensky vince grazie ad una retorica antisistema che non tocca mai apertamente le questioni identitarie. Sul fronte culturale, ne è un esempio la nomina a capo dell’Istituto della memoria ucraino del più moderato Anton Drobovyč, fautore di una storiografia inclusiva delle minoranze e di una “de-sovietizzazione creativa”, segnando un cambio di passo rispetto alla corrente filo-nazionalista del predecessore Volodymyr V"jatrovyč.

Anche sulla guerra in Donbas si mostrerà su posizioni più morbide (gli avversari lo accuseranno, non a torto, di wishful thinking) nelle prospettive di risoluzione del conflitto, giunto al suo quinto anno. Durante la presidenza di Zelensky, i morti civili in Donbas sono 78 secondo le Nazioni Unite, un numero cinque volte inferiore alle vittime causate dall’esercito russo durante i primi cinque giorni dell’invasione su larga scala.

Nel 2019 Zelensky prometteva di far sedere Putin davanti a un tavolo, convinto che il carisma di un attore sarebbe bastato a convincere l’autocrate del Cremlino. Il suo ottimismo si dimostrerà presto infondato, anticipando una fase nuova dell’aggressione russa all’Ucraina. Uno stadio, seppur nuovo e più cruento, caratterizzato dalla riproposizione delle stesse bugie e manipolazioni da parte del Cremlino, così difficili da sradicare da aver acquisito una propria letteratura a sé stante.

Immagine in anteprima: Ліонкінг, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons