Meno carne, più foreste: la natura, separata dalle logiche di mercato, può aiutare a combattere la crisi climatica

14 min letturadi Angelo Zinna

Se il mondo smettesse di consumare carne e latticini nell’arco dei prossimi 15 anni, il processo di riscaldamento del globo potrebbe essere fermato per i successivi 30 anni. Questa è l’ipotesi di uno studio di Michael Eisen, professore di genetica all'Università di Berkeley, e Patrick Brown, professore emerito di biochimica alla Stanford University, pubblicato sulla rivista PLOS a inizio febbraio 2022, secondo il quale tutte le emissioni di gas serra oggi in produzione potrebbero essere temporaneamente annullate dall’eliminazione totale dell’agricoltura animale.

Secondo il modello creato dai due autori, il passaggio rapido a una dieta a base vegetale dell’intera popolazione del globo, provocherebbe un rallentamento drastico del cambiamento climatico tra il 2030 e il 2060 e andrebbe a compensare il 68% delle emissioni di CO2 prodotte nel 2100, grazie alla riforestazione delle terre attualmente utilizzate per allevare bestiame.

Tutto questo è, chiaramente, impossibile: l’agricoltura animale non scomparirà nel breve termine. Lo studio di Eisen e Brown, però, evidenzia come la crisi climatica sia, ad oggi, un problema legato al tempo tanto quanto allo spazio.

Le emissioni negative sono essenziali per combattere la crisi climatica

Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) ha stabilito che limitare il riscaldamento del globo a 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali è l’unico modo per evitare le peggiori conseguenze del cambiamento climatico. Sulla base di questa informazione è stato stipulato l’Accordo di Parigi del 2015, un trattato internazionale secondo il quale 194 paesi più l’Unione Europea si impegnano a combattere il riscaldamento globale promettendo di porre il clima al centro della loro agenda politica. Le cose, però, non stanno andando come dovrebbero.

Nel 2017, le temperature medie hanno superato di circa 1°C i livelli pre-industriali e l’IPCC stima che stando alle condizioni attuali queste continueranno ad aumentare di circa 0,2°C per decennio. In tutta probabilità, la Terra raggiungerà la soglia critica di 1,5°C di riscaldamento entro i prossimi 20 anni.

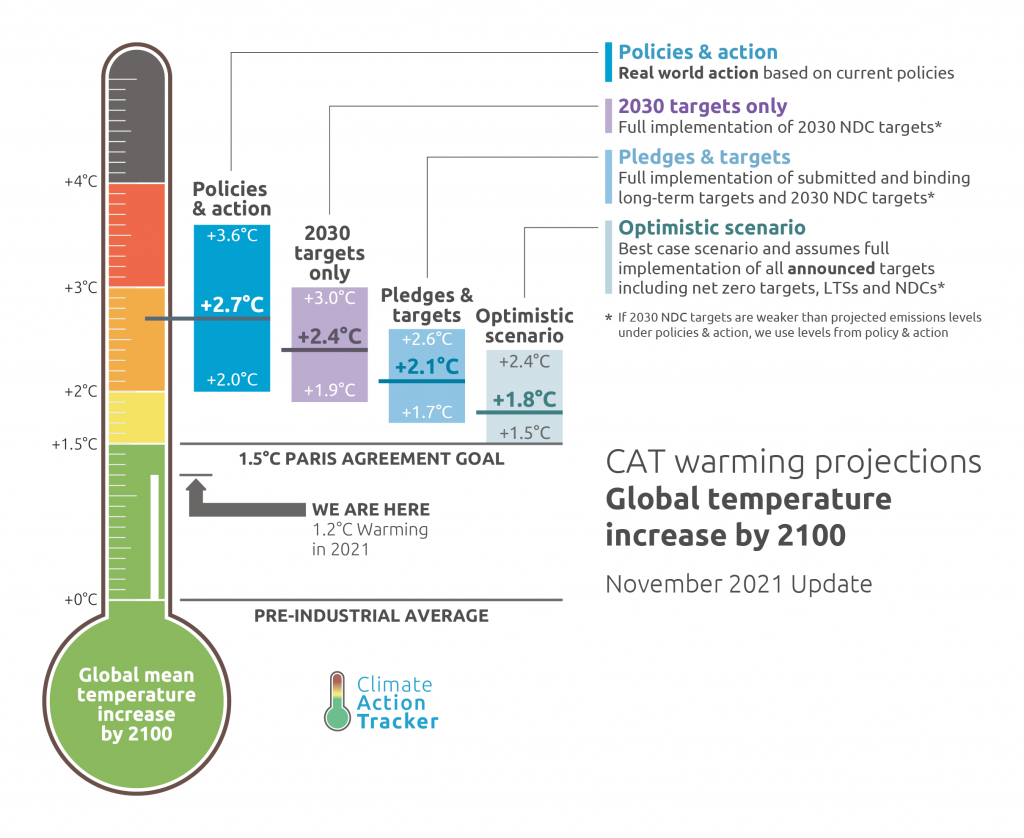

Durante la COP26 di Glasgow, l’ultima edizione della conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, è stata presentata un’analisi che mostra come, se tutti gli impegni climatici presi dai governi attraverso l’Accordo di Parigi fossero rispettati, le temperature globali aumenterebbero di circa 1,8 °C rispetto ai livelli pre-industriali entro la fine del secolo (rimanendo, quindi, entro il secondo target di 2 °C). Questo scenario, però, potrebbe essere ottimistico perché è tutto da verificare se gli annunci dei paesi firmatari saranno rispettati. Secondo il Climate Action Tracker gestito dalle organizzazioni non-profit Climate Analytics e NewClimate Institute, con il mantenimento delle politiche attuali si potrebbe raggiungere un aumento di 2,7°C delle temperature medie entro il 2100.

Per restare entro il limite di 1,5°C presentato dall’IPCC e dall’Accordo di Parigi le emissioni globali nette di gas serra dovrebbero essere dimezzate entro il 2030 e azzerate entro il 2050. Il processo per stabilizzare le temperature consiste sia nella riduzione di gas rilasciati nell’atmosfera, ad esempio attraverso la decarbonizzazione del settore energetico, che nella rimozione di sostanze nocive già presenti nell’atmosfera.

Considerata la traiettoria attuale, la rimozione dei gas serra dall’atmosfera deve diventare parte integrante di una strategia di risoluzione della crisi climatica, come riportava la rivista Nature già nel 2015. Raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050, cioè arrivare al punto in cui le temperature smettono di salire, significa ridurre al minimo i gas serra rilasciati e al contempo assorbire emissioni negative, cioè sequestrate dall’atmosfera, in una quantità tra i 100 e i 200 miliardi di tonnellate di CO2 entro la metà del secolo.

Sia la natura che la tecnologia possono contribuire alla cattura dei gas serra presenti nell’atmosfera, ma senza una politica adeguata che tenga conto della giustizia climatica - ossia una visione a lungo termine che includa etica, diritti umani e implicazioni sociali nella ricerca di una soluzione - permangono rischi che non possono essere ignorati.

L’ipotesi “zero agricoltura animale” e il “rewilding” di un terzo delle terre emerse

Un dato spesso citato dalla letteratura sulla crisi climatica descrive il settore dell’agricoltura animale come responsabile del 14,5% delle emissioni antropogeniche di gas serra nell’atmosfera. Questa percentuale, che ha origine in studi statistici della FAO, è considerata oggi una stima conservativa. Nel 2021, infatti, nuove ricerche hanno ricalcolato l’impatto dell’agricoltura animale sull’ambiente, stabilendo che tale stima dovrebbe essere aggiornata, come minimo, al 16,5%.

Nonostante la revisione del dato, il ruolo dell’industria di carne e latticini nel contesto del cambiamento climatico può apparire secondario se confrontato a quello del settore energetico, responsabile di oltre il 70% di tutte le emissioni di gas serra. Niente inquina come i combustibili fossili, è vero, ma l'impatto dell'agricoltura animale è importante al punto che, secondo uno studio dell'Università di Oxford pubblicato su Science, se il trend delle emissioni prodotte dall'industria alimentare prosegue ai livelli attuali non sarà sufficiente ridurre tutte le altre fonti di emissione.

Quando parliamo dell’impatto dell’agricoltura animale, infatti, è importante considerare non solo l’inquinamento rilasciato nell’atmosfera, ma anche il potenziale di assorbimento di sostanze nocive che la sua assenza potrebbe portare. I benefici per il clima di un cambiamento radicale della dieta globale sono sottovalutati: le stime comunemente citate sull’impatto degli allevamenti tengono conto solo delle emissioni in corso e non dell’impatto reversibile dell'uso del suolo.

I dati sulla quantità di suolo utilizzata dall’agricoltura animale sono chiari: secondo la FAO, il 38% di tutte le terre emerse sono utilizzate per la produzione di carne e latticini. Questo spazio equivale alla metà delle terre abitabili e a circa l’80% delle terre coltivabili. Cosa accadrebbe se questa area fosse utilizzata in modo diverso?

Nature ha calcolato che se la popolazione globale passasse a una dieta a base vegetale e le aree attualmente utilizzate per l’allevamento degli animali fossero riforestate con flora nativa entro il 2050, la combinazione di emissioni non rilasciate e assorbite raggiungerebbe l’equivalente di 332 - 547 miliardi di tonnellate (Gt) di diossido di carbonio (CO2), aumentando la probabilità di restare entro il limite di 1,5°C al 66% (al momento la probabilità è quasi nulla).

Il calcolo è puramente ipotetico, ma partendo da questo dato Eisen e Brown hanno costruito un modello che mette a confronto la traiettoria attuale del cambiamento climatico con la proiezione delle temperature future in un mondo in cui l’agricoltura animale è stata eliminata.

Leggi anche >> Contro gli allevamenti intensivi

Come già spiegato in un articolo precedente, l’agricoltura animale rilascia diversi tipi di gas nell’atmosfera: il settore è responsabile dell’emissione di diossido di carbonio (CO2), ma anche di grandi quantità di metano (CH4) e di ossido nitroso (N2O), che hanno impatti diversi sull’ambiente e restano per tempi diversi nell’atmosfera. Nel 2019, ad esempio, la produzione globale di alimenti di origine animale ha portato a emissioni dirette di 1,6 miliardi di tonnellate di CO2, 120 milioni di tonnellate di CH4 e 7,0 milioni di tonnellate di N2O, provocate dall’uso dei fertilizzanti, cioè il 4%, il 35% e il 66% di tutte le emissioni antropogeniche per categoria. Mentre il diossido di carbonio può rimanere per secoli intrappolato nell’atmosfera, il metano e l’ossido nitroso decadono naturalmente in circa 9 e 115 anni.

Leggi anche >> Come la nostra produzione alimentare, non solo la carne, sta distruggendo il pianeta

Mantenendo tutte le altre fonti di emissioni di gas serra invariate e costanti, Eisen e Brown hanno stimato che l'eliminazione delle principali fonti globali di metano e ossido nitroso unite al recupero delle foreste sulle aree attualmente utilizzate per la produzione di carne e latticini porterebbe una riduzione di 25 miliardi di tonnellate l’anno di emissioni di CO2 entro la fine del secolo (circa il 68% delle emissioni globali di CO2 del 2021, che hanno superato i 36 miliardi di tonnellate).

Oltre a compensare buona parte delle altre emissioni, la rimozione dell’agricoltura animale offrirebbe una finestra temporale di circa 30 anni, in cui la temperatura del globo sarebbe stabilizzata, permettendo quindi un recupero sui ritardi che hanno portato alla corsa contro il tempo in cui ci troviamo nel presente. Tra il 2030 e il 2060, infatti, si raggiungerebbero le famose “zero emissioni nette” in quanto la rigenerazione degli ecosistemi raggiungerebbe il suo picco, assorbendo una maggiore quantità di gas serra, e il metano rilasciato in precedenza andrebbe a decadere.

L’Università di Oxford ha stimato che le emissioni del solo sistema alimentare globale basterebbero a causare un aumento delle temperature oltre il limite di 1,5°C anche se le emissioni da combustibili fossili si fermassero oggi, ma l’ipotesi “zero agricoltura animale” di Eisen e Brown offre uno scenario che non è realistico. A livello logistico, una transizione di questo tipo sarebbe impossibile e senza politiche sociali internazionali a supporto di quelle comunità che dipendono dall’agricoltura animale per la loro sopravvivenza una trasformazione così radicale del sistema alimentare può esistere solo all’interno di una narrazione teorica.

Se pure fosse possibile, comunque, l’eliminazione dell’agricoltura animale non risolverebbe il problema da sola. I due professori ricordano che “per quanto grande possa essere il potenziale impatto sul clima della fine dell'agricoltura animale, anche se si verificasse, e anche se tutti i benefici che prevediamo fossero realizzati, non sarebbe sufficiente da solo a prevenire un catastrofico riscaldamento globale. Piuttosto, abbiamo dimostrato che un cambiamento della dieta globale fornisce un potente complemento all'indispensabile transizione dai combustibili fossili ai sistemi di energia rinnovabile”.

Il ruolo dei progetti di compensazione delle emissioni, però, rimane cruciale e capire dove situare il compromesso che porterebbe al mitico equilibrio di emissioni nette uguali a zero è tra i dilemmi più grandi del nostro tempo.

I limiti delle soluzioni basate sulla natura

Eisen e Brown non sono i soli a supportare il “rewilding”, cioè il recupero di ecosistemi ormai persi, come parte della strategia per contrastare la crisi climatica. Un’analisi di Nature ha dimostrato che implementando le tre “nature-based solutions” (NbS) più efficaci - cioè la protezione di ecosistemi esistenti, la riforestazione, e l’ottimizzazione della gestione di attività di estrazione di risorse naturali - si potrebbero tagliare tra i 10 e i 20 miliardi di tonnellate di CO2 emessi ogni anno entro il 2050.

Dieci miliardi di tonnellate di CO2 andrebbero a compensare le emissioni dell'intero settore dei trasporti a livello globale, ma richiederebbero la riforestazione di un’area grande come il doppio dell’India, oltre alla protezione di 270 milioni di ettari di foreste esistenti a rischio di distruzione e il miglioramento della gestione di circa 2,5 miliardi di ettari di terra.

Le Nazioni Unite hanno inoltre proclamato il decennio che va dal 2021 al 2030 “Decade of Restoration”, lanciando un’iniziativa che si propone come supporto per un movimento globale per il recupero degli ecosistemi. Come parte del progetto è stato chiesto ai governi di firmare un accordo per il ripristino di un miliardo di ettari di terra, un’area grande quanto la Cina, con l’obiettivo di “porre fine alla povertà, combattere il cambiamento climatico e prevenire un'estinzione di massa”.

I benefici del rewilding, infatti, vanno oltre la compensazione delle emissioni: il degrado ambientale sta già compromettendo il benessere di oltre tre miliardi di persone e se solo un terzo delle aree naturali degradate fosse riportato al suo stato naturale si eviterebbe il 70% delle esitinzioni di specie animali previste in questo secolo.

Nonostante i tanti vantaggi che un’operazione di rewilding su larga scala potrebbe portare, al momento solo l'1% dei finanziamenti globali dedicati alla crisi climatica è speso per il ripristino degli ecosistemi. Ad oggi, 115 paesi hanno presentato progetti di ripristino ambientale per raggiungere il miliardo di ettari come richiesto dalle Nazioni Unite. La metà delle proposte riguarda zone dell’Africa sub-sahariana e la maggior parte delle restanti si concentra in America centrale e meridionale, Cina e Asia meridionale. Europa, Nord America, Russia, Asia Centrale, Medio Oriente e Nord Africa hanno contribuito in parte minima.

Le soluzioni basate sulla natura sono tra i metodi più economici per assorbire la CO2 dall’atmosfera, ma richiedono decenni per essere implementate e, se applicate su scala globale, dipendono da forme di cooperazione internazionale a lungo termine su cui è difficile fare affidamento. Le foreste, inoltre, competono per lo spazio con esigenze abitative e economiche, con un potenziale molto inferiore di generare profitti rispetto a attività produttive tradizionali.

Riforestazione, greenwashing e colonialismo del carbonio

Se da una parte le istituzioni hanno investito poco in progetti di rewilding, ci sono molte iniziative private che permettono di acquistare crediti di carbonio o partecipare attivamente a programmi di riforestazione. La riforestazione è considerata uno dei metodi più efficaci per rimuovere CO2 dall’atmosfera, ma quando questa pratica entra in conflitto con interessi economici i risultati non sono sempre quelli sperati.

I crediti di carbonio sono un modo che aziende e privati possono utilizzare per compensare le proprie emissioni. Si tratta di certificati negoziabili che possono essere acquistati dando il diritto di emettere gas serra per una quantità equivalente al valore del certificato.

L’esempio classico è l’offsetting effettuato dalle compagnie aeree per compensare le emissioni dei voli. Queste iniziative di solito chiedono ai viaggiatori di pagare una tassa volontaria per compensare la loro impronta di carbonio e secondo Wired, la domanda di questo tipo di servizio è cresciuta di 140 volte tra il 2008 e il 2018. I programmi di compensazione delle compagnie aeree non annullano, di fatto, le emissioni. Sono semplicemente un modo per affidare l'azione di mitigazione - attraverso la riforestazione, ma non solo - a società esterne per poter continuare a inquinare. Uno studio dell'Unione Europea, condotto nel 2017, ha rilevato che l'85% dei programmi di compensazione promossi dalle compagnie aeree non è riuscito a ridurre le emissioni.

Nell'aprile 2021, una ricerca dell'organizzazione no-profit Carbon Plan ha scoperto che la politica climatica della California, basata su un sistema di crediti che premiava la protezione delle foreste e i progetti di riforestazione, ha prodotto 39 milioni di crediti di carbonio che non hanno ottenuto un effettivo risparmio di carbonio. A causa di calcoli sbagliati, quei crediti sono stati venduti ad aziende che potevano inquinare senza effettivamente compensare le loro emissioni di CO2.

Poi, non tutti i tipi di riforestazione sono uguali e diverse aree del mondo hanno giustificato con la protezione ambientale la piantagione di monocolture che, di fatto, sono dannose per l’ecosistema. Nature racconta che sia in Cambogia che in Cile migliaia di ettari di terra sono stati utilizzati per coltivare piante commerciabili che sono andate a rimpiazzare decine di migliaia di ettari di flora nativa.

Come spiega il giornalista George Monbiot, autore di Heat e fondatore del progetto di divulgazione Natural Climate Solutions, i progetti di riforestazione non dovrebbero permettere alle grandi aziende di rilasciare nell’atmosfera gas serra che non dovrebbero essere emessi in primo luogo. Eppure, è esattamente quello che sta succedendo.

Sempre più società petrolifere stanno promuovendo progetti “carbon neutral”, in cui l’inquinamento è giustificato da programmi di riforestazione. Shell ha da poco lanciato l’iniziativa Drive Carbon Neutral, permettendo ai propri clienti di compensare le emissioni “inevitabili” acquistando dei crediti di carbonio. La Total, invece, pagherà 50 milioni di dollari al Suriname in cambio di crediti di carbonio che permetteranno all’azienda petrolifera francese di sfruttare le riserve di petrolio e gas in mare aperto.

Questi stratagemmi, oltre a non subire nessun controllo, non possono essere efficaci senza il passaggio all’energia rinnovabile e possono provocare gravi danni alle comunità locali che vivono attorno alle terre riforestate se non accompagnate da politiche sociali adeguate.

Un quinto delle 2.000 più grandi società quotate in borsa del mondo dice di voler raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050, utilizzando progetti di compensazione basati principalmente sulla riforestazione. Quattro delle più grandi compagnie petrolifere del mondo - BP, Eni, Shell e Total Energies - dovrebbero riforestare un'area grande più del doppio del Regno Unito per raggiungere l’obiettivo entro il 2050. Se tutto il settore energetico si ponesse lo stesso obiettivo, servirebbe un’area ampia quanto un terzo di tutte le terre agricole nel mondo.

Gran parte delle terre da riforestare nel mondo si trova in paesi in via di sviluppo, distanti dalle zone in cui la maggior parte delle emissioni di gas serra vengono rilasciate. La Svizzera, ad esempio, ha recentemente concluso accordi per la compensazione del carbonio con il Perù e il Ghana. I governi locali sono spesso felici di stringere accordi commerciali con organizzazioni desiderose di compensare le loro emissioni, ma la cessione di terre abitate da comunità indigene (senza il loro consenso) ha il potenziale di sottrarre fonti di sostentamento essenziali per il benessere di popolazioni il cui impatto sull’ambiente è stato storicamente nullo. Monbiot, definisce questa pratica “colonialismo del carbonio”.

Come spiega questo studio pubblicato su Nature, infatti, i progetti di riforestazione sono in competizione con l’agricoltura per l’uso di terre che garantiscono cibo a un’ampia fetta della popolazione globale. È stato stimato che sostituendo terreni agricoli con foreste in una quantità tale da favorire il raggiungimento delle emissioni nette pari a zero entro metà secolo, le persone a rischio di fame e malnutrizione aumenterebbero di 41,9 milioni rispetto alle tendenze attuali, a causa dell’innalzamento dei prezzi dei prodotti agricoli. Il dato presentato nel modello raggiunge i 79,4 milioni se a queste misure di mitigazione si aggiunge un sistema di tassazione sulle emissioni. Le popolazioni dell’Africa subsahariana sarebbero quelle colpite maggiormente. Qualsiasi piano di compensazione delle emissioni, quindi, deve andare di pari passo a progetti che supportino i diritti umani delle comunità maggiormente compromesse sia dall’innalzamento delle temperature che da un accesso ridotto a fonti di sostentamento.

Le alternative tecnologiche offrono una speranza, ma ancora pochi risultati

Le soluzioni più innovative per la rimozione di CO2 potrebbero diventare un business da mille miliardi di dollari nei prossimi anni, spiega Vox. Le tecnologie esistenti per la rimozione di diossido di carbonio funzionano essenzialmente in due modi: ci sono sistemi che catturano la CO2 prima che raggiunga l’atmosfera, cioè impianti in grado di assorbire il diossido di carbonio direttamente dagli scarichi di centrali elettriche o stabilimenti industriali, e sistemi che sequestrano la CO2 dall’atmosfera, cioè gli impianti di “direct air capture” (DAC) che filtrano l’aria estraendo il diossido di carbonio. Una volta estratta, la sostanza può essere immagazzinata sotto terra iniettandola all’interno di profonde formazioni geologiche oppure riciclata per la produzione di carburanti sintetici e altri beni.

Entrambe le tecnologie giocano un ruolo importante nello sviluppo di strategie per mitigare la crisi climatica, ma è importante fare una differenziazione: solo gli impianti che sequestrano CO2 dall’atmosfera possono essere considerati produttori di emissioni negative; le tecnologie che catturano il diossido di carbonio prima che raggiungano l’atmosfera possono aiutare a neutralizzare le emissioni di una centrale elettrica, ma non a ridurre la concentrazione atmosferica di CO2 attuale (che, al momento della scrittura, equivale a 419,76 parti per milione, quasi 70 parti in più delle 350 considerate sicure).

Al momento, due dei più importanti progetti di cattura di CO2 si sono rivelati fallimentari: sette grandi centrali elettriche statunitensi hanno ricevuto centinaia di milioni di dollari di sussidi governativi per implementare un sistema di cattura delle emissioni, ma sono state chiuse prima ancora di partire a causa di problemi finanziari o meccanici. La centrale a carbone Petra Nova in Texas, costata un miliardo di dollari, ha chiuso i battenti nel 2020 dopo continui malfunzionamenti e la centrale di San Juan in New Mexico, che prometteva di diventare il più grande impianto a carbone a emissioni neutre del mondo, ha rimandato di due anni la messa in uso della tecnologia di cattura di CO2 per difficoltà logistiche. C'è solo una centrale elettrica attiva in grado di catturare le proprie emissioni, in Canada, ma la CO2 catturata è utilizzata per estrarre più petrolio dai pozzi, immettendo nell’atmosfera fino a 4,7 volte più CO2 di quanta ne rimuova.

Per quanto riguarda il sequestro di CO2 dall’atmosfera, esistono 19 impianti DAC operativi in Europa, Stati Uniti e Canada. La maggior parte di questi impianti rivende la CO2 estratta a terzi. In Islanda, Climeworks sta trasformando il diossido di carbonio in basalto attraverso un processo di mineralizzazione che richiede 23 anni. È la prima azienda a stoccare CO2 nella roccia.

L’urgenza nel trovare una soluzione alla crisi climatica giustifica i grandi investimenti in tecnologie avanzate per la rimozione di CO2 dall’atmosfera, ma i risultati sono ancora scarsi e non è chiaro come un costoso impianto DAC dovrebbe posizionarsi sul mercato, in quanto immagazzinare CO2 nella geosfera non genera alcun profitto e il costo di cattura di una tonnellata di CO2 - attualmente tra i 94 e i 232 dollari - rende il valore della sostanza poco competitivo da un punto di vista commerciale.

L'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti ha previsto che sarà necessario rimuovere 10 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno entro il 2050 per stabilizzare il clima, che dovranno poi essere trasportate attraverso oltre 100.000 km di nuove condutture per raggiungere il luogo in cui essere sotterrate, con tutti i rischi di contaminazione correlati. Il costo di questa operazione, che potrebbe superare i cinquemila miliardi di dollari annuali dovrebbe essere pagato dai governi, in quanto non sostenibile da un punto di vista commerciale.

È possibile che in futuro queste e nuove tecnologie permettano di ridurre la quantità di gas serra presente nell’atmosfera, ma non è ancora possibile sapere quando, come e a quale costo. Il tempo stringe e ogni soluzione vale la pena di essere investigata, ma al momento il rischio maggiore è che la promessa di una via d’uscita facile funzioni da scusa per mantenere intatto il sistema industriale odierno.

Immagine in anteprima: Knepp Wildland, il primo grande progetto di rinaturalizzazione di aree prima destinate all'agricoltura intensiva in Inghilterra – Foto di Matt Ellery, CC BY-SA 2.0, via Flickr.com