Giustizia riparativa: spezzare la catena del male

42 min lettura

La cosiddetta “riforma Cartabia”, cioè il disegno di legge per la riforma della giustizia approvato il 23 settembre 2021 dopo un lungo e contrastato dibattito, delega al Governo, tra le altre cose, il compito di emanare “decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa” (articolo 1 comma 18).

Alla giustizia riparativa sarà dedicato anche il vertice dei ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa, che si svolgerà a Venezia il 13 e 14 dicembre, sotto la presidenza italiana. Seguendo il dibattito pubblico, tuttavia, non mi pare che venga chiarito bene di cosa si tratti. Abbondano i rimandi suggestivi al superamento della vendetta, all’esperienza della Commissione Verità e Riconciliazione in Sudafrica dopo l’apartheid, a “una giustizia che ricuce”, ma in concreto?

La giustizia riparativa resta di fatto un oggetto sconosciuto ai più; spesso viene schiacciata sull’idea di perdono, oppure s’immagina che mascheri forme di indulgenza eccessiva verso i criminali; qualcuno l’associa all’abolizione del carcere e delle pene tout court. E viene da chiedersi quale presa possa avere in un paese in cui, davanti all’indignazione popolare per reati gravi, la prima risposta resta sempre e comunque introdurre nuove pene o inasprire quelle esistenti.

In questo articolo, provo a spiegare cos’è la giustizia riparativa, qual è la sua storia, in cosa consiste nella pratica, quali sono le sue potenzialità e i suoi limiti. Credo che parlarne sia un’occasione d’oro per interrogarsi su cosa significhi “giustizia”, per ciascuno di noi e per la società in cui viviamo. Una domanda difficile che se ne porta dietro molte altre, tra cui: come “si fa” davvero giustizia? Qual è il vero significato della pena e in particolare della detenzione in carcere? E come si “ripara” un danno irreparabile, com’è una vita stroncata da un omicidio, o un’esistenza per sempre segnata da un abuso, una violenza, un incesto? Ha senso parlare di “perdono”, in particolare nella sfera pubblica?

Sono domande che bruciano, e, dopo aver chiarito il quadro generale, intendo affrontarle condividendo anche la mia esperienza personale di vittima (riluttante) in un percorso riparativo “atipico”. Un’esperienza spiazzante, di grande intensità, che – come capita spesso in questi casi – mi ha lasciato più domande che risposte, ma di certo mi ha regalato uno sguardo diverso su molte cose, a cominciare da me stessa. Ve la racconterò per un motivo ben preciso. Nella giustizia, intesa come “pratica” e fenomeno umano, gli alti principi e i bassi istinti, la razionalità e le emozioni, si mescolano in modo continuo, profondo, quasi inestricabile. Per questo credo che, quando se ne parla, non si debba aver timore di tematizzare anche i vissuti e le emozioni che l’accompagnano, specialmente quando sono complessi, contraddittori, conflittuali. Servono alla comprensione del problema.

1. Per cominciare: cos’è (e cosa non è) “giustizia riparativa”2. “Cambiare ottica”. Giustizia riparativa e diritto penale

3. Non contro, ma accanto

4. Parole-chiave

5. Un po’ di storia. La genesi della giustizia riparativa, tra religione e popolazioni native

6. In concreto? Modelli d’azione ed esperienze nel mondo

7. E in Italia?

8. Spezzare la catena del male. La mia esperienza al carcere di Padova, e oltre

1. Per cominciare: cos’è (e cosa non è) “giustizia riparativa”

Cominciamo col dire che una definizione univoca di “giustizia riparativa” ancora non esiste, né tra gli studiosi, né tra chi la pratica a livello nazionale e internazionale. Questo dato di fatto offre subito due indicazioni importanti.

Innanzitutto, la giustizia riparativa, pur ispirandosi – come vedremo tra poco - a pratiche molto antiche, è un fenomeno relativamente giovane (risale alla fine degli anni Settanta): sfugge alle definizioni anche perché è ancora in fieri.

Secondo, si tratta di un fenomeno complesso e, per così dire, “evolutivo”. È difficile concettualizzarla in modo preciso perché assomiglia piuttosto a un organismo vivente: è un insieme di metodi, un “campo” di pratiche stratificate per la gestione e risoluzione dei conflitti, per attenuare e superare gli effetti distruttivi prodotti da un reato.

La giustizia riparativa appartiene senz’altro al novero delle idee grandi, delle “visioni”, più simile a un orizzonte, o a un paradigma, che a un insieme di norme codificate. Parliamo infatti di “giustizia riparativa”, ma non esiste un “diritto riparativo”, in analogia al diritto penale, civile e amministrativo che affiancano la giustizia penale, civile e amministrativa, con annessi codici e procedure. Laddove la giustizia è l’ideale, la norma, così come s’incarna nel diritto positivo e nei codici, è il reale. Da qui, come vedremo, discendono in parte le difficoltà tecniche di costruire, anche dal punto di vista legislativo, raccordi tra pratiche di giustizia riparativa e il sistema dell’ordinamento giudiziario “tradizionale”.

Senza perderci nei meandri del dibattito sulle definizioni, un buon punto di partenza è la descrizione proposta nel 1990 da Howard Zehr, professore di sociologia, criminologo, scrittore ed educatore classe 1944, considerato il “padre” (per alcuni il “nonno”) di quella che in inglese è chiamata restorative justice: “[La giustizia riparativa può essere vista come un modello di giustizia che] coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo”.

Molto di questa definizione originaria risuona in quella proposta dall’ONU nei Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters formalizzati nel 2000, e ripresa nell’Handbook on Restorative Justice Programmes del 2006, sempre a cura delle Nazioni Unite, secondo cui si può parlare di programmi di “giustizia riparativa” quando si attivi un tipo di processo (restorative process) in cui “la vittima, l’autore di reato e/o qualunque altro individuo colpito da un reato, partecipi attivamente della risoluzione dei problemi scaturiti dal reato stesso, spesso con l’assistenza di un terzo imparziale”.

A partire da queste formulazioni, possiamo individuare alcuni “capisaldi” della giustizia riparativa:

- È un modello di giustizia intrinsecamente relazionale, che prevede il coinvolgimento delle parti nella soluzione del conflitto;

- Si fonda sull’interazione e sul riconoscimento reciproco;

- Mette al centro l’impegno a “riparare” (make things right), che non è semplicemente “risarcire”;

- Pone particolare attenzione al danno provocato/subito e ai bisogni della vittima;

- Enfatizza il percorso di assunzione di responsabilità da parte dell’autore di reato;

- Allarga lo sguardo intorno al reato, prospettando il coinvolgimento della comunità;

- Ha una forte proiezione verso il futuro.

L’espressione restorative justice compare per la prima volta in un saggio del 1955, The Biblical Doctrine of Justice and Law [La dottrina biblica della giustizia e della legge], dunque a cavallo tra diritto e teologia. Gli autori la utilizzano per designare un nuovo orizzonte di giustizia che superasse i binomi peccato/espiazione e delitto/pena, facendosi carico di un compito molto più vasto di quello assegnato al diritto: nientemeno che “curare” le ferite di cui soffre il genere umano. Nell’originale tedesco, il saggio in questione parlava di heilende Gerechtigkeit, ovvero una “giustizia che guarisce”, dove l’uso del verbo heilen rimanda a un percorso di guarigione morale, spirituale e persino mistica (per indicare la semplice guarigione fisica, infatti, in tedesco si usa di solito gesund werden). L’espressione restorative justice fa il suo ingresso ufficiale nel gergo giuridico con un saggio del 1977, in cui è utilizzata per designare, in modo sintetico, le dinamiche di creative restitution, “restituzione creativa”, a seguito di un reato, cioè le forme di riparazione del danno che non si esauriscono nella mera corresponsione di denaro o simili. Da qui sembra lo abbia mutuato Howard Zehr, che comincia a sperimentare le nuove pratiche proprio in quegli anni.

La denominazione italiana viene fatta risalire invece alla “giustizia riparatrice” di cui scriveva il filosofo Giorgio De Vecchio nel suo saggio La giustizia pubblicato in varie edizioni tra il 1923 e il ’51, un concetto che, come ha spiegato la giurista Grazia Mannozzi, prefigurava alcuni dei principi cardine della giustizia riparativa.

In un agile manualetto scritto con Ali Gohar nel 2003 e disponibile online, Zehr si è premurato di precisare pure che cosa la giustizia riparativa non è. In particolare:

- Non riguarda prioritariamente la riconciliazione né il perdono. Questi possono accadere, il contesto può facilitare questo tipo di esito, ma non è il focus principale né deve esserci alcuna pressione in questo senso. Anche perché il perdono è un atto unilaterale, non richiede né presuppone quell’assunzione di responsabilità da parte di chi ha arrecato l’offesa che è invece fondamentale nel campo della giustizia riparativa. Lo psicologo Fulvio Scaparro, parlando di mediazione, suggeriva di utilizzare piuttosto la bellissima espressione “fare la pace”, ingiustamente confinata al lessico dei bambini. L’associazione del termine “perdono” al paradigma riparativo, però, resta molto forte, soprattutto in contesti influenzati dalla religione cattolica. Basti ricordare che l’arcivescovo Desmond Tutu, uno dei “padri” della Commissione Verità e Riconciliazione in Sudafrica, ha intitolato il suo libro su quell’esperienza fondativa “Non c’è futuro senza perdono”;

- Non è sinonimo di mediazione: l’incontro liberamente scelto tra vittima e autore di reato alla presenza di un soggetto terzo, è senz’altro lo strumento più noto e diffuso della giustizia riparativa, ma non l’unico, né sempre il più adatto, come vedremo;

- Non nasce con lo scopo primario di ridurre la recidiva, o il crimine in generale, sebbene questo sia uno dei suoi esiti possibili e anche desiderabili;

- Non è destinata solo, o prioritariamente, a trattare piccoli reati, persone senza precedenti penali oppure offensori minorenni: negli anni ha dispiegato invece la propria efficacia nel caso di reati gravi.

Per smorzare gli ardori dei neofiti entusiasti, Zehr aggiunge, con una buona dose di ironia, che la giustizia riparativa “non è una panacea”. Ma è senz’altro una risorsa formidabile, che si presta a essere applicata ben oltre i confini della giustizia penale. In particolare, può essere impiegata, e insegnata, come strumento di gestione dei conflitti e per la loro prevenzione, soprattutto in situazioni di disagio sociale.

In questa direzione si muove per esempio il lavoro svolto da Maria Rosa Mondini, pedagogista e “decana” della mediazione in Italia, con i collaboratori del suo Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione dei Conflitti (Cimfm) presso molte scuole di Bologna, per sensibilizzare alla mediazione studenti, docenti, non docenti e dirigenti, allo scopo di prevenire la conflittualità e insieme educare a forme di relazione più mature e profonde. Nella stessa direzione si è operato, a partire dal 2004, nella cittadina di Hull, in una delle zone più povere e degradate del Regno Unito: a partire dall’esperimento condotto da una dirigente scolastica nel suo istituto, con risultati eccezionali, l’“approccio riparativo” (restorative approach) è stato esteso ad altre scuole, all’amministrazione comunale e soprattutto ai luoghi di lavoro, esperienza che ha portato all’elaborazione di un vero e proprio metodo.

In quest’ultimo scorcio di 2021, mentre si esasperano le tensioni intorno alle politiche di gestione della pandemia, mi è capitato spesso di pensare che sarebbe utile provare ad applicare quest’approccio anche per promuovere confronti sul tema dei green pass e della campagna vaccinale, creando spazi d’ascolto reciproco tra le persone di buona volontà, in cui si riesca a guardarsi in modo diverso, a mettersi nei panni dell’altro, osservando le cose e gli avvenimenti anche da nuovi punti di vista.

2. “Cambiare ottica”. Giustizia riparativa e diritto penale

Zehr, che tra le tante cose era stato anche un foto-giornalista, per far capire cosa fosse la giustizia riparativa parlava proprio di changing lenses, ovvero “cambiare prospettiva”, o, meglio ancora, “cambiare ottica” (lenses sono le lenti in generale, ma anche gli obiettivi fotografici), e intitolò così il primo libro in cui, nel 1990, sintetizzava le linee guida del nuovo paradigma. Cambiarla, in primo luogo, rispetto a quella della giustizia penale “tradizionale”, così come la conosciamo nelle democrazie occidentali. Le differenze, in effetti, balzano agli occhi.

In primo luogo, questo paradigma modifica profondamente la concezione stessa del reato.

Nella visione corrente e nel sistema punitivo vigente nella maggior parte dei paesi, il reato, in quanto violazione della legge, è assimilabile a un’“offesa allo Stato”, prima che a una o più persone. In una prospettiva storica, infatti, il diritto ha “addomesticato” e superato la vendetta privata, trasferendo il peso dell’offesa e l’onere di rispondervi sullo Stato, a nome e per conto dei cittadini colpiti (pensate alla formula “In nome del popolo italiano” che i giudici enunciano in testa a ogni sentenza).

Nella giustizia riparativa, invece, il reato è letto innanzitutto nella sua dimensione relazionale, come un conflitto interpersonale e sociale. Secondo Zehr, “il crimine è una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali. Le violazioni creano obblighi, primo fra tutti quello di ‘raddrizzare i torti’ [to put right the wrongs]”.

La giustizia riparativa insegna a vedere come dietro ogni reato c’è una vittima, o più d’una, individuale o collettiva, e attraverso loro, il reato impatta sulla comunità, che può esserne anch’essa ferita, lacerata o comunque segnata: persone che hanno paura, sono arrabbiate o ansiose, piene di risentimento o di vergogna, o tutte queste cose insieme.

Il reato è come un sasso gettato nell’acqua, che produce dei cerchi che si allargano sempre più; molti dei suoi effetti non sono visibili immediatamente. L’autore del reato, poi, o non ci pensa affatto, o non se ne rende neppure conto, anche perché, nella stragrande maggioranza dei casi, l’esperienza del carcere fa sentire l’autore di reato vittima a sua volta, rendendolo sordo o indifferente alle sofferenze altrui.

Pensiamo per esempio ai reati patrimoniali: non riguardano solo i beni rubati, ma hanno conseguenze profonde sulle persone che li subiscono. Dalle parole di molti rapinatori di banche apprendiamo come non avessero quasi mai considerato gli effetti a lungo termine sulle persone presenti al momento del crimine, da loro minacciate con una pistola, o magari usate come ostaggi. Lo stesso vale per i ladri d’appartamento, inconsapevoli di come viva, dopo il furto, chi ha sentito che lo spazio protetto della propria casa è stato violato. La giustizia riparativa li porta a diventare consapevoli delle conseguenze dei loro gesti sulle vittime dirette e indirette, assumendosene la responsabilità. In questo processo, le vittime si sentono per la prima volta viste e riconosciute in quel che hanno sofferto, traendone spesso un grosso aiuto per superare gli effetti post-traumatici.

Anche se il reato torna a essere considerato come offesa alla persona e non solo allo Stato, questo approccio non comporta un “ritorno al passato”. L’intento, infatti, è recuperare e reintegrare nel processo del fare giustizia l’elemento umano, ma questo non rappresenta una “privatizzazione” della giustizia. Occorre immaginare l’evoluzione della giustizia come una spirale ascendente, in cui si recuperano elementi in precedenza esclusi, ma a un livello superiore.

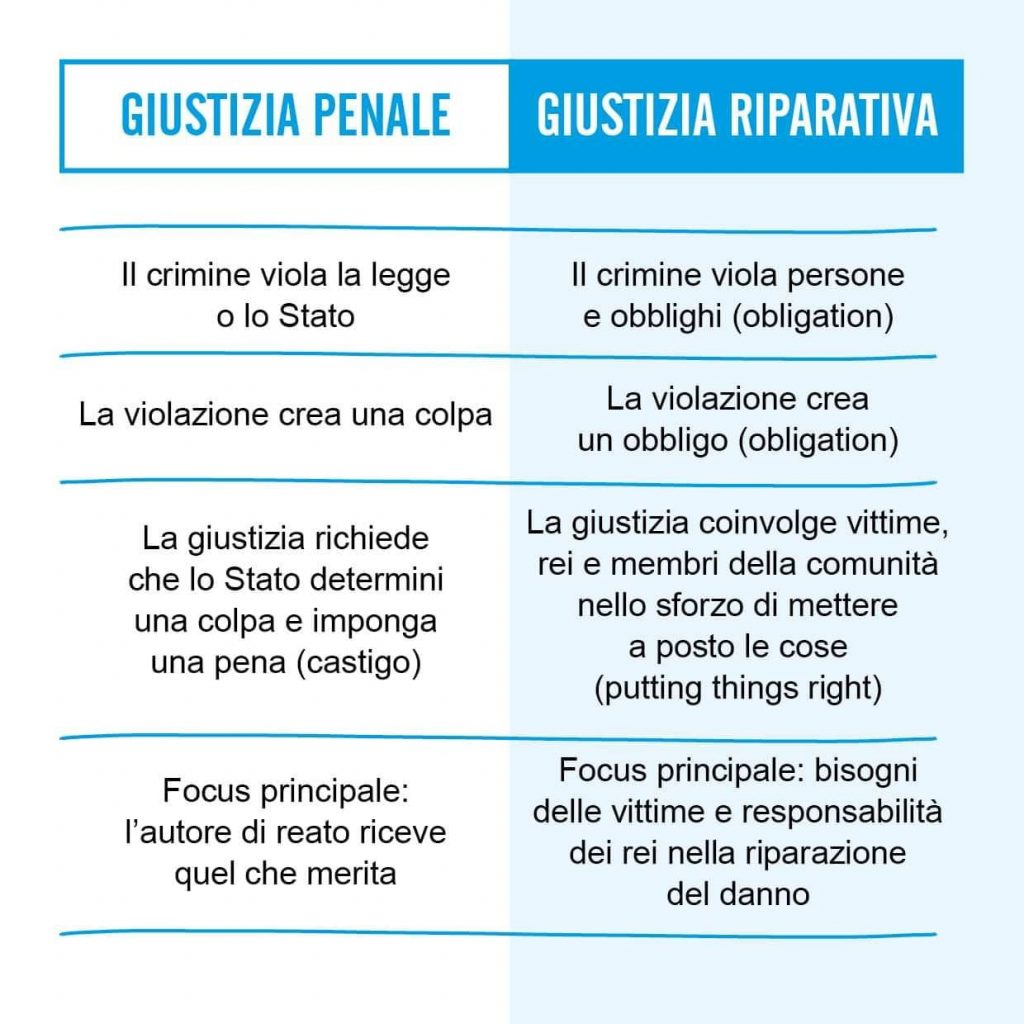

Zehr sintetizza così le differenze principali tra la visione del sistema penale e il paradigma riparativo:

La giustizia penale si chiede: quali leggi sono state infrante? chi è stato? che cosa si merita, per questo? Il suo cardine è infatti la pena, che ha finalità anzitutto retributiva (dare al reo “quel che si merita”), oltre a quella di deterrenza e (almeno in teoria) di rieducazione e recupero alla società dei condannati.

La giustizia riparativa domanda invece: chi è stato ferito? quali sono i suoi bisogni? chi è tenuto a farsene carico (whose obligations are these)?

“Invece di rimanere ossessionata dal fatto che il colpevole sia punito come merita, la giustizia riparativa si focalizza sulla riparazione del danno prodotto dal crimine, coinvolgendo nel processo le vittime e i membri della comunità”, scrive ancora Zehr. Come dice Martin Wright, membro fondatore dell’European Forum for Restorative Justice e figura di riferimento in materia nel Regno Unito, la giustizia riparativa rinuncia ad aggiungere male al male (la sofferenza della pena alla sofferenza causata dal delitto) per destinare ogni energia utile alla reale tutela delle vittime, attraverso il percorso di riparazione, e insieme ad accompagnare il reo in un percorso di responsabilizzazione rispetto agli effetti delle proprie azioni, che può essere profondamente trasformativo e insieme assai efficace in termini di recupero.

3. Non contro, ma accanto

Anche gli studiosi e i teorici più entusiasti, però, sottolineano chiaramente che il modello della giustizia riparativa si configura come un approccio complementare, che non può sostituire del tutto la giustizia e il processo penale, e nemmeno aspira a farlo.

In primo luogo, occorre tener presente che un percorso riparativo si può attivare solo su base volontaria, e le parti mantengono la libertà di sottrarvisi in qualunque momento. Questa caratteristica strutturale, imprescindibile, è incompatibile con l’obbligatorietà dell’azione penale che esiste per esempio in Italia.

Altrettanto importante è il tema delle garanzie dell’imputato, che sono un pilastro della civiltà giuridica occidentale, e dovrebbero dispiegarsi appieno nel corso del processo. Per tutta la sua durata, l’imputato ha facoltà di non rispondere, e persino di mentire, secondo quanto conviene alla sua difesa. L’ammissione di responsabilità del reo è invece condizione essenziale per accedere a una mediazione o a un percorso riparativo. Laddove si voglia avviare una mediazione o un percorso riparativo mentre il processo è ancora in corso, il già citato manuale di giustizia riparativa dell’Onu avverte che la partecipazione della persona indagata o imputata non dovrebbe mai essere utilizzata alla stregua di un’ammissione di colpevolezza nel procedimento legale connesso.

Il sistema giudiziario, infine, non è soltanto il luogo di una retribuzione che mima a livello statuale la logica arcaica della vendetta. Il processo penale, infatti, pur con tutti i suoi limiti, è uno dei luoghi privilegiati per l’accertamento della verità su reati gravissimi, ove si raccolgono e si formano prove indispensabili per una ricostruzione attendibile degli eventi.

Non a caso, la scelta di non intraprendere la via dei processi e istituire invece delle Commissioni Verità e Riconciliazione è stata adottata nelle situazioni complesse di “giustizia di transizione”, cioè in occasione di un cambio di regime, dopo una guerra civile o una dittatura, spesso come alternativa a un’amnistia che consegnerebbe tutto all’oblio. In Sudafrica, per esempio, fu la soluzione illuminata per uscire dalla contrapposizione tra chi aveva sostenuto il regime di apartheid (in particolare le forze di sicurezza, la cui fedeltà era necessaria alla stabilità della nuova nazione), che chiedevano un’amnistia totale, e coloro che avevano subito l’oppressione lottando per la liberazione, che chiedevano invece un equivalente dei processi di Norimberga. Ma in condizioni ordinarie non possiamo contare sul fatto che gli autori di violazioni gravi, specialmente se “l’hanno fatta franca”, raccontino spontaneamente tutto quel che hanno fatto solo perché si fa venire meno lo spauracchio del carcere e della detenzione, sarebbe un peccato d’ingenuità.

Per tutte queste ragioni, conclude Howard Zehr, “molti sentono che, anche laddove la giustizia riparativa potesse essere implementata in modo diffuso, qualche forma del sistema legale occidentale sarebbe comunque necessaria, come ‘backup’ e come ‘guardiano’ dei diritti umani”. In altre parole: “si media alla luce della legge”.

4. Parole-chiave

Le caratteristiche della giustizia riparativa si capiscono ancora meglio se ci soffermiamo su due parole-chiave del suo paradigma, parole non a caso estranee al lessico processualpenalistico.

La prima è, ovviamente, “riparazione” (restoration). Nel diritto penale e civile si parla di “risarcimento”, termine prettamente economico. La vittima partecipa come “parte civile” al processo penale, che può deliberare e quantificare un risarcimento economico del danno.

La riparazione è qualcosa di completamente diverso. Non può essere intesa in una prospettiva compensatoria e di indennizzo, anche perché parte dal presupposto che il passato non si può cancellare, ogni gesto di ingiustizia è di per sé ineliminabile e potenzialmente irreparabile; per questo cerca la soluzione nella possibilità di impostare e progettare un agire responsabile, nel presente e per il futuro. A cominciare da gesti concreti, laddove possibile. Per esempio, in campo minorile, gli interventi di giustizia riparativa si muovono nel solco dei primi esperimenti condotti al principio degli anni Settanta, quando, dopo la condanna di due ragazzini per atti di vandalismo, alcuni educatori proposero al giudice di organizzare degli incontri tra loro e le famiglie che abitavano nelle case danneggiate, e poi coinvolgere i due giovani condannati in attività concrete per riparare i danni (una variante dei “lavori socialmente utili”); il modello, visti gli ottimi risultati, si diffuse rapidamente.

Gli obiettivi principali della giustizia riparativa però sono in larga parte immateriali: essa aspira infatti a ricostituire e reintegrare quell’insieme di beni essenziali violati dal reato, tra cui la fiducia, il senso di sicurezza e di integrità psicologica delle vittime. Per questo, anche se non è escluso a priori che tra le misure da concordare ci possano essere impegni pratici e anche un risarcimento in denaro, la riparazione è caratterizzata piuttosto da aspetti simbolici. Per raggiungere lo scopo, sono necessari fattori come il dialogo, il rispetto, la mutualità/reciprocità e soprattutto il riconoscimento, cioè sentire che esistiamo e quello che abbiamo vissuto e proviamo ha valore, merita ascolto e attenzione. Il bisogno di riconoscimento è uno dei più profondi per tutti gli esseri umani, e ancor di più per chi abbia subito un torto o una violazione. Richiede, innanzitutto, il riconoscimento di ciò che è accaduto. La verità è una componente importante della riparazione. Per “ricucire lo strappo”, la verità deve non solo essere accertata, ma saputa e detta pubblicamente, perché il male non abbia a ripetersi e perché da qualcosa di terribile possa scaturire un momento di consapevolezza, una qualche crescita e magari cambiamento nella società, nelle norme, nei comportamenti collettivi, nella condotta delle istituzioni e delle persone.

Un esempio potente, in Italia, viene dai famigliari delle vittime delle stragi di matrice terroristica, in larga parte ancora impunite, che sin dal 1981 si sono organizzati in associazioni per “ottenere con tutte le iniziative possibili, la Giustizia dovuta ai familiari della vittime del terrorismo per Stragi”, come recita lo statuto di quella scaturita dalla bomba alla stazione di Bologna, una giustizia che nei manifesti e nei discorsi, è declinata sin dal principio come “giustizia e verità”. E il pubblico disvelamento della verità su gravi crimini, come abbiamo detto, si cerca innanzitutto attraverso i processi: pensate alla lunga battaglia giudiziaria della famiglia Cucchi per Stefano, a quella dei genitori di Giulio Regeni...

La seconda parola-chiave è, appunto, “vittima”. La giustizia riparativa infatti mette programmaticamente al centro i suoi bisogni. Chi non abbia familiarità col gergo giuridico, potrebbe sorprendersi nello scoprire che questa parola è tradizionalmente estranea al diritto penale. Il codice italiano utilizza termini come “offeso”, “danneggiato” o “parte lesa”, in quanto destinatari di specifiche prerogative processuali.

Se ne parla invece in ambito criminologico, in cui la vittima è il “soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale, il quale risente, primariamente o secondariamente, della commissione del reato con sofferenza o con dolore” (dove la prima riguarda il piano fisico, il secondo quello psicologico). Il concetto di vittima si articola e dettaglia nelle fonti di diritto sovranazionali, tra cui la fondamentale Risoluzione dell’Onu n. 40/34 del 29 novembre 1985 sulle vittime della criminalità e dell’abuso di potere, e in molti atti di soft law, letteralmente “legge debole” o “dolce”, ovvero quell’insieme di atti che non sono giuridicamente vincolanti e non hanno forza precettiva, come le “dichiarazioni di principio” o i “codici di condotta” (qui un elenco dei principali), in cui si parla per esempio di vittime individuali o collettive, primarie o secondarie.

La “riforma Cartabia”, nel capitolo dedicato alla giustizia riparativa, richiama - come riferimento fondamentale – proprio le disposizioni in materia contenute nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che “istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, e rappresenta il punto d’arrivo di un lungo percorso (per chi desiderasse approfondire, è disponibile online lo studio di Marco Venturoli).

Attenzione però: la “centralità della vittima” di cui si parla non ha nulla a che fare con gli eccessi del “paradigma vittimario” e l’annessa cultura del risentimento. Come ha spiegato bene Adriano Prosperi, quest’ultimo non riguarda la “realtà dell’esser vittima”, né “l’impegno di chi cerca di prendere parte per loro, accanto a loro”. È invece un’attitudine identitaria e ferocemente statica, una forma di “sfruttamento del vittimismo” per legittimare se stessi a discapito degli avversari, oppure per ottenere vantaggi, o ancora, lo sfruttamento delle vittime a fini politici. Pensate, per esempio, all’uso che si è fatto e ancora si fa a destra della memoria delle vittime delle foibe o dei giovani militanti missini uccisi negli anni Settanta. Oppure ancora, alle degenerazioni del “populismo giudiziario”, quando si sfrutta l’emozione del pubblico per la vittima di un delitto per criminalizzare gli immigrati, invocando soluzioni drastiche e forcaiole per la “sicurezza”.

In questi casi di solito, scrive ancora Prosperi, chi parla “è un testimone a nome d’altri, un presentificatore della sofferenza che ci fu”, non la vittima, che viene solo strumentalizzata. Nell’orizzonte della giustizia riparativa, invece, chi ha subito il danno è protagonista, e lo diventa per propria scelta, libera e informata, in un percorso di empowerment opposto al “vittimismo”.

Nello spazio protetto di un percorso di giustizia riparativa, la vittima può porre domande all’autore di reato, a cominciare dal chiedere perché ha fatto quel che ha fatto: il bisogno di capire le ragioni di ciò che è successo, per poter ritessere il filo degli avvenimenti in un racconto dotato di senso, è profondo quanto il bisogno di riconoscimento.

Può, soprattutto, parlare della propria esperienza con parole sue, per come l’ha davvero sentita e vissuta, al di fuori dei formalismi e delle astrusità del linguaggio giuridico, oltre la pietà o il disprezzo altrui. Riappropriarsi della propria storia, beninteso, non richiede la restorative justice. Può avvenire in molti modi – in terapia, in un gruppo d’ascolto, attraverso il lavoro creativo - ma è un passaggio cruciale. Lo ha detto meglio chiunque altro la scrittrice Alice Sebold nel romanzo Lucky, in cui, a partire dal proprio vissuto traumatico, offre uno dei più lucidi resoconti dell’esperienza dello stupro (processo penale incluso), concludendo “o ti salvi da sola, o non ti salvi”.

Talvolta, infine, nel processo riparativo, la vittima può liberarsi dal “fantasma” del carnefice, vedendolo per quel che è – un semplice essere umano - attenuando il senso d’impotenza, oppure rompendo la spirale di odio e fantasie di vendetta che inchioda tante persone al passato. Qualcosa di affine all’esperienza raccontata da Giorgio Bazzega, figlio di un poliziotto ucciso dalle Brigate Rosse quando era bambino, un dolore che lo porta, da ragazzo, ad abusare di sostanze. Quando scopre che il fondatore delle Br Renato Curcio è tornato in libertà, vendicarsi diventa per lui un’ossessione. Decide di andare a incontrarlo alla presentazione di un libro: “Quando mi ha riconosciuto, tremava, è indietreggiato”, racconta Bazzega. “Gli ho allungato la mano e gli ho detto che ero lì perché speravo avesse qualcosa da dirmi”. In quel momento, conclude, “ho spezzato la catena dell’odio che era diventata la mia vera dipendenza”.

Quanto alla vittima, insomma, l’obiettivo del percorso riparativo è accompagnarla fuori dal loop di sentimenti reattivi come la rabbia, la vergogna, la paura, il senso di colpa, aiutarla a soddisfare i suoi bisogni profondi, a ritrovare il senso di sé e la propria capacità non solo di sentirsi al sicuro, ma di agire in modo libero ed efficace. Un detenuto ha usato, in proposito, l’immagine di un albero con un ramo tagliato: anche se il ramo non ricrescerà mai, l’albero può continuare a svilupparsi, diverso ma non meno vivo, e fiorire di nuovo. Naturalmente, il processo di coinvolgimento della vittima è gestito con estrema cautela (anche il manuale dell’Onu dedica ampio spazio a questo tema), avendo cura sia di proteggerla da stress o ulteriori traumi, sia di arginare eventuali eccessi o richieste vendicative nei confronti del reo.

5. Un po’ di storia. La genesi della giustizia riparativa, tra religione e popolazioni native

L’idea di mediare un conflitto alla ricerca di una soluzione costruttiva è antichissima e ha due matrici principali, quella religiosa, ebraico-cristiana, e quella tribale-comunitaria, riscontrata presso svariate popolazioni native in ben tre continenti.

La matrice religiosa risale ai libri del Pentateuco nell’Antico testamento, in cui si prospettano due possibili approcci alla risoluzione delle controversie: il mishpat, che corrisponde grossomodo al giudizio affidato a un tribunale, e il rib, la lite bilaterale che tende alla riconciliazione del colpevole con l’offeso, racchiudendo la controversia nella sfera privata dell’accusatore e dell’accusato.

L’ebraismo, inoltre, è compenetrato dall’idea che solo la piena assunzione di responsabilità da parte di chi ha commesso un torto, e il conseguente tentativo di rimediarvi, “restituisce l’uomo a se stesso” ed è premessa della possibilità di cambiamento: una concezione centrale nel paradigma riparativo.

Con sfumature e connotazioni diverse, la prospettiva di riconciliazione è presente anche nel cristianesimo, su basi evangeliche. Le prime esperienze conciliative e i primi centri di mediazione nei sistemi di common law sono stati avviati e istituiti, negli Stati Uniti in contesti con forte connotazione religiosa (per esempio il Center for Justice and Peacebuilding costituito in Virginia nel 1980),in particolare presso le comunità dei mennoniti, una delle principali confessioni anabattiste, risalente al XVI secolo e storicamente impegnata in senso pacifista, come i quaccheri. “Siamo, storicamente, una chiesa di pace. Seguiamo Gesù come pacificatore, e crediamo di poter praticare la via dell’amore riconciliatore di Gesù nei conflitti umani e in risposta alla violenza”, dicono di se stessi. Alcuni tra i principali centri di peacebuilding e restorative justice si trovano presso istituzioni mennonite, incluso quello del “padre fondatore” Zehr, figlio di un pastore della chiesa mennonita e professore incardinato in una delle sue università.

Alla tradizione religiosa si intrecciano le esperienze documentate dagli antropologi presso le “comunità semplici” delle popolazioni native in ben tre continenti (America, Africa e Oceania), e in particolare presso i Maori in Nuova Zelanda, tra gli aborigeni australiani e tra i nativi americani negli Usa. Popolazioni che da tempo immemore interpretano il mondo a partire da un assunto cruciale (che, peraltro, appartiene anche all’ebraismo): “siamo tutti interconnessi”. E non solo tra esseri umani: tutte le cose sono connesse tra loro in una rete di relazioni che include ogni esser vivente, le piante, gli animali, l’ambiente. In molte culture esiste una parola specifica per esprimere questa centralità delle relazioni tra esseri viventi: per i Maori è “whakappa”, per i Navajo è “hozho”, per molte popolazioni africane si usa la parola Bantu “ubuntu”. Sono termini pressoché intraducibili, come spiega il criminologo Adolfo Ceretti, pioniere e tra i massimi esperti di giustizia riparativa in Italia, in un articolo:

“[l’ubuntu] riguarda l’intima essenza dell’uomo. Quando un nero Sudafricano vuole lodare grandemente qualcuno dice: ‘il tale ha ubuntu’. Ciò significa che la persona in questione è generosa, accogliente, benevola, sollecita, compassionevole, condivide quello che ha. È come dire: ‘la mia umanità è inestricabilmente collegata, esiste di pari passo con la tua’. Facciamo parte dello stesso fascio di vita. Una persona che ha ubuntu è aperta e disponibile verso gli altri, riconosce agli altri il loro valore, non si sente minacciata dal fatto che gli altri siano buoni e bravi, perché ha una giusta stima di sé che le deriva dalla coscienza di appartenere a un insieme più vasto, e quindi si sente sminuita quando gli altri vengono sminuiti, umiliata quando gli altri vengono umiliati, quando gli altri vengono torturati e oppressi, o trattati come se fossero inferiori a ciò che sono, o addirittura uccisi”.

Bellissimo, no?

Il reato produce uno strappo in questo reticolo di vita, nel continuum di relazioni che è l’esistente. Per questo, il male fatto a uno affligge tutti (e, per converso, chi salva una vita salva il mondo intero). Lo strappo richiede una riparazione e, a partire da queste premesse, le “violazioni dell’ordine” sono tradizionalmente condivise, affrontate e gestite nel cerchio della comunità.

La giustizia riparativa come la conosciamo prende forma a partire dagli anni Settanta del XX secolo, tra il Canada e gli Stati Uniti, in un’epoca di grande fermento per la criminal law statunitense, tra le prospettive abolizioniste maturate nel decennio precedente, la crisi dell’ideale rieducativo della pena e la “svolta punitiva” che si afferma dalla metà degli anni Settanta. In particolare, il movimento accoglie le istanze del Victims’ movement, il “movimento delle vittime” nato in quegli stessi anni per richiamare l’attenzione pubblica sulle necessità delle vittime di reato e migliorare il loro trattamento in un sistema giudiziario che le marginalizza, o addirittura le ri-traumatizza - pensate al trattamento subito durante l’inchiesta e il processo da molte donne che hanno subito uno stupro.

Dalle sue radici antiche, riadattate al presente, discendono i modelli d’azione principali del paradigma riparativo.

6. In concreto? Modelli d’azione ed esperienze nel mondo

Quando si parla di giustizia riparativa si evoca quasi sempre il Sudafrica di Nelson Mandela e Desmond Tutu. L’esperienza della Commissione Verità e Riconciliazione istituita dopo la fine del regime di apartheid, in effetti, ha fatto scuola, e a partire dagli anni Novanta soluzioni analoghe sono state adottate in molte parti del mondo per affrontare le conseguenze devastanti di massacri di massa, guerre civili oppure per gestire delicate transizioni di regime, in molti paesi come la Colombia, il Guatemala, il Rwanda, Panama, il Cile post-dittatura, il Kenya, ma anche in Germania dopo la riunificazione, per affrontare le violazioni dei diritti umani consumate dal regime nella Repubblica Democratica Tedesca. Per la peculiarità dei contesti in cui sono stati applicati, però, questi esempi non sono i più adatti a intendere come possa essere applicato il paradigma riparativo in condizioni di normalità, a latere o in combinazione con gli istituti della giustizia penale.

Vediamo dunque quali sono i modelli d’azione principali del paradigma riparativo in circostanze “ordinarie”:

1) Innanzitutto c’è la mediazione tra vittima e autore di reato (victim-offender mediation, VOM). Lontana discendente del rib, è senz’altro la tipologia d’intervento più nota e caratteristica, tanto che spesso, in Italia, il concetto di mediazione si sovrappone a quello di giustizia riparativa tout court. Esistono diverse scuole, in Italia per esempio è diffuso il modello della mediazione umanistica di Jacqueline Morineau, che pone l’accento, più che sulla riparazione, sullo storytelling, sulla condivisione di emozioni e sulla comprensione del vissuto dell’altro: la mediazione è uno spazio in cui si accoglie senza giudizio la sofferenza delle parti, in cui ciascuno ha la possibilità di sentire l’altra versione del conflitto.

Punto fondamentale, lo ribadiamo, l’incontro dev’essere liberamente scelto da entrambe le parti, che vengono informate riguardo a tutti gli aspetti del processo e mantengono la possibilità di interromperlo in qualunque momento. Tutto ciò che viene detto è strettamente confidenziale, a meno che gli interessati non decidano altrimenti. L’incontro si svolge alla presenza di un soggetto terzo, che deve essere adeguatamente formato per gestire la mediazione, visto che la temperatura emotiva può diventare incandescente. Per questo, la mediazione “faccia a faccia” va preparata, possono essere necessarie numerose sessioni preliminari, talvolta nel corso di mesi, o anni. E comunque non è detto che ci si arrivi, e non bisogna vederlo come un “fallimento”. Come diceva lo stesso Zehr, “a volte l’idea di un incontro faccia-a-faccia con l’offensore è inadeguata o impropria per raggiungere una soluzione che risponda correttamente alla lesione cagionata dal reato”. Questo punto è molto importante e a mio parere non viene sottolineato mai abbastanza – ci tornerò più avanti. Talvolta poi l’incontro semplicemente non è possibile, perché l’autore di reato non è stato identificato, oppure perché la persona condannata nel processo non riconosce le proprie responsabilità (pensiamo per esempio al caso delle stragi italiane).

Per tutti i casi in cui un incontro diretto è inopportuno, non desiderato o impossibile, esiste la possibilità di una “mediazione aspecifica”, in cui l’incontro coinvolge una vittima o carnefice “surrogato”, brutta espressione per indicare qualcuno coinvolto in un fatto analogo a quello esperito o compiuto dai partecipanti: una vedova incontra l’assassino di un uomo sposato che non era suo marito, un cassiere parla con il rapinatore di un negozio diverso da quello in cui lavorava, eccetera.

2) Abbiamo poi i circles o conferencing (detti anche restorative circle o circle process), procedure dialogiche ispirate alle pratiche delle native communities canadesi e nordamericane che riuniscono e rimettono insieme i diversi attori di un evento conflittuale, per esempio rei, vittime, funzionari di polizia, rappresentanti della comunità, per aiutarli a comunicare tra loro ed elaborare una soluzione costruttiva condivisa per “riparare” lo strappo. Gli elementi essenziali sono:

- Stare in cerchio, una disposizione che elimina contrapposizioni e gerarchie

- La presenza di un “facilitatore” o circle keeper

- L’uso del cosiddetto talking piece, un oggetto (che di norma ha valenza simbolica) da passare tra i partecipanti, per marcare il passaggio di parola.

Quanto ai circles, John Braithwaite in Irlanda del Nord ha condotto un’esperienza notevolissima di dialoghi riparativi tra comunità cattolica e protestante, per affrontare gli strascichi di ostilità e vendette dei Troubles. All’interno del cerchio, il talking piece era un sasso, che passava di mano in mano, con la possibilità di prendere parola. Da strumento d’offesa, la pietra si fa veicolo di dialogo: capito la meraviglia?

Una variante specifica è rappresentata dal family group conferencing, ovvero forme di dialogo allargato alle famiglie e ai gruppi parentali (o più in generale ai supporters) di vittime e rei, particolarmente adatte alla giustizia minorile, perché, sono concepite soprattutto per supportare l’autore di reato in un processo di consapevolezza e assunzione di responsabilità. Assomiglia molto alle pratiche tradizionali in uso presso i Maori, difatti, quando la restorative justice ha cominciato a diffondersi fuori dagli Usa, la Nuova Zelanda è stata tra i primi Paesi a sperimentarla, attingendo anche questa tradizione, e a partire dal Children, Young person and their Families Act del 1989 ha ristrutturato l’intero apparato della giustizia minorile adottando un approccio riparativo focalizzato sulle famiglie attraverso la mediazione e il dialogo allargato ai gruppi parentali. In Australia, il family group conferencing, oltre che alla giustizia minorile, è stato applicato a casi di mobbing. Anche in Italia questo tipo di azione viene talvolta utilizzato in ambito minorile per gestire conflitti derivanti da minacce, diffamazione (anche realizzata mediante i social network), bullismo, cyber-bullismo, che coinvolgono una pluralità di individui (i ragazzi direttamente interessati, il gruppo dei pari, genitori, insegnanti).

3) Sentencing circles, o “consigli commisurativi”, uno dei principali istituti del paradigma riparativo a base realmente comunitaria, attraverso cui la comunità partecipa, insieme alla vittima, nel determinare forme e modi della riparazione, affinché siano davvero plasmati sui bisogni di tutte le parti coinvolte. Al circle partecipano anche il giudice e il pubblico ministero, nonché i funzionari dei servizi sociali. Sono operativi solo nei paesi di common law (Canada e Nuova Zelanda in particolare, ma anche Australia e Usa), in cui la pena è determinata in una sessione diversa e separata da quella in cui viene emesso il verdetto.

Vi sono poi pratiche come i victim impact groups, gruppi d’ascolto di vittime “surrogate” da parte dei detenuti, per promuovere lo sviluppo dell’empatia e la comprensione degli effetti delle proprie azioni, e i victim statements, cioè resoconti di vittimizzazione che non prevedono l’interazione col reo. Gli statements integrano l’esperienza della vittima nel processo, che non concede spazi per una narrazione libera e spontanea, ma in alcuni casi possono entrare nel giudizio stesso. L’esempio più eclatante viene dagli Stati uniti: nel processo a Bernie Madoff, architetto di una delle più gravi truffe finanziare della storia, il giudice ha richiesto e utilizzato i resoconti delle vittime per determinare l’entità dei danni collaterali alla frode. Le persone truffate, infatti, oltre alla perdita economica subita, hanno riferito i sentimenti di angoscia, rabbia e frustrazione, la sensazione di essere “aggrediti da armi invisibili”, l’impatto sulla vita dei figli con disabilità o di quelli in procinto di iscriversi all’università che hanno dovuto rinunciare agli studi perché i risparmi destinati allo scopo si erano volatilizzati.

Come emerge da questa breve panoramica la giustizia riparativa ha attecchito particolarmente bene nei Paesi di common law, in Oceania come pure in Nord America. Il Canada applica politiche di mediazione ad ampio spettro, dal conferencing ai sentencing circles, grazie alla presenza sul territorio di comunità vitali e culturalmente omogenee: un problema di queste pratiche, infatti, è che non è sempre ovvio stabilire cosa sia da intendersi per “comunità” e quale sia la “comunità” da coinvolgere, per esempio nel contesto atomizzato delle grandi città.

Il paradosso che ha visto nascere la restorative justice proprio negli Stati Uniti, patria della pena di morte e del populismo del law and order si perpetua, con sperimentazioni coraggiose: per esempio, un centro in Minnesota attivo dal 1985 comincia ad applicare il paradigma a reati gravi, riscontrando come possa risultare estremamente efficace laddove un danno materialmente irreparabile rende necessario cercare una soluzione simbolica. Approda ben presto anche nel Vecchio Mondo, prima di tutto nel Regno Unito, poi nei paesi di civil law del continente.

In generale, in Europa vi è una netta prevalenza della mediazione sulle altre pratiche, e il paradigma riparativo è stato sperimentato e poi introdotto in modo via via più sistematico principalmente nella giustizia minorile, anche perché agli occhi dell’opinione pubblica risulta più accettabile e comprensibile mettere da parte i rigori dell’approccio punitivo quando si tratta di ragazzini, nella speranza di recuperarli prima che sia troppo tardi. Tra gli adulti, si fa strada invece in collegamento alla probation, ovvero l’istituto della “messa alla prova”, grazie a cui l’imputato, nel caso di reati non gravi, ha la possibilità di richiedere la sospensione del processo per essere affidato ai servizi sociali e impegnarsi, sotto stretta supervisione, in lavori socialmente utili; se la “prova” ha esito positivo, il reato si considera estinto.

A partire dagli anni Ottanta, il paradigma riparativo trova forme di attuazione significative in Germania, in Austria, in Francia, in Belgio, in Norvegia e in Finlandia. Particolarmente interessante l’esperienza di questi ultimi: in Belgio ci sono dei mediation (o liaison) magistrate che appartengono all’ufficio del p.m., mentre dal 1991 in Norvegia è in vigore una legge generale sulla restorative justice che introduce servizi di mediazione e riconciliazione come istituzioni permanenti in ogni stadio del procedimento penale. In Finlandia, Paese che nel secondo Dopoguerra è riuscito a ridurre il tasso di popolazione detenuta in carcere da 300 ad appena 65 su 100.000 abitanti, nel 2010 risultavano circa 8.000 mediazioni l’anno. In contesti come quello finlandese, spiega Marco Bouchard in un interessante articolo, la mediazione penale viene essenzialmente impiegata come strumento di diversion, cioè in alternativa al processo: è attivata cioè dal pubblico ministero o dalla stessa polizia durante le indagini preliminari (tranne che per i delitti a base violenta) e, laddove sussistano le condizioni, configura un percorso alternativo di risoluzione del conflitto al di fuori del circuito penale.

La progressiva istituzionalizzazione delle pratiche riparative nel Vecchio Continente è consacrata dalla Raccomandazione del Comitato dei ministri degli Stati membri del Consiglio d’Europa concernente la mediazione in materia penale adottata nel settembre del 1999.

Dopo la caduta del Muro, la restorative justice comincia a farsi strada anche nell’Europa orientale, grazie all’impulso delle direttive varate a livello di Unione europea, a cominciare dalla Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI nel marzo 2001, sostituita nel 2012 dalla famosa Direttiva 2012/29/UE a cui fa esplicito riferimento il testo di legge della “riforma Cartabia”. Questa direttiva, nello stabilire le norme minime per assicurare alle vittime di reato livelli adeguati di assistenza dentro e fuori dal processo penale in ogni sua fase, prevede che gli Stati adottino misure per assicurare alla vittima un accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, per proteggerle dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta o da eventuali intimidazioni, ritorsioni, manipolazioni. Non solo: all’articolo 19, la Direttiva introduce “il diritto di assenza di contatti fra la vittima e l’autore del reato” nei locali in cui si svolge il procedimento penale. Anche solo ascoltare i dinieghi, le provocazioni o le autogiustificazioni degli imputati durante le loro deposizioni può essere assai doloroso per le vittime e i loro familiari, come hanno testimoniato molte persone colpite dalla strage di Bologna dopo aver assistito agli interrogatori dei terroristi Mambro e Fioravanti. Dal lato degli autori di reato, si prevede che l’esito positivo di una mediazione possa essere valutato favorevolmente sia nel procedimento penale che in fase esecutiva della pena, mentre l’esito negativo non abbia effetti pregiudizievoli. L’attuazione della riforma Cartabia dovrà tenere conto di queste indicazioni, oltre che della storia, ormai più che trentennale della giustizia riparativa nel nostro Paese.

7. E in Italia?

Come nel resto d’Europa, anche qui i primi esperimenti di giustizia riparativa sono cominciati negli anni Ottanta. Si inserirono nei varchi normativi aperti, nel 1988, dalle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minori (D.P.R. 448/1988) e dal codice di procedura penale riformato (articolo 555) che, nel caso di reati perseguibili a querela – quelli cioè in cui non si procede d’ufficio, ma a partire dalla denuncia di una persona - affidava al giudice il compito di verificare se una conciliazione tra le parti fosse possibile. Nel 2000, si introduceva anche la previsione esplicita del tentativo di conciliazione per i casi portati davanti al Giudice di Pace (art. 29, comma 4, d.lgs. 274 del 28.08.2000). A ben vedere, anche la legge sull’ordinamento penitenziario del 1975 (n. 354) offriva uno spunto in prospettiva riparativa, quando indicava, tra le prescrizioni dell’affidamento in prova al servizio sociale, che il condannato si adoperasse “in quanto possibile in favore della vittima del suo reato” (articolo 47, comma 7).

Tra il 1995 e il ’96 si moltiplicano gli esperimenti di giustizia riparativa condotti su impulso dei tribunali dei minori di Torino, Bari, Milano, Catanzaro, Trento, Venezia, Roma, Salerno, Cagliari, a partire dalle circolari dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile che invitavano a sperimentare pratiche di mediazione.

Sull’onda della Direttiva europea del 2012, poi, la legge n. 67 del 2014 in materia di pene detentive non carcerarie, estendeva la disciplina della sospensione del processo con “messa alla prova” dal processo minorile anche agli adulti (per reati con pene fino a 4 anni) e prevedeva che i programmi di trattamento collegati alla sospensione della pena includessero, come nel processo minorile, “condotte riparatorie e la mediazione con la persona offesa” (articolo 4).

Dalle ricerche effettuate nel mondo anglosassone, risulta infatti che i percorsi di giustizia riparativa hanno buoni risultati nella riduzione della recidiva, e l’esperienza diretta di mediatori e operatori nelle carceri lo conferma. Però ci sono dei rischi. L’autore di reato, per esempio, potrebbe essere indotto a entrare nel percorso riparativo mosso esclusivamente da una prospettiva utilitaristica. Inoltre, avvertiva Howard Zehr, porre l’enfasi sul reo, sulle finalità trattamentali e sulla riduzione della recidiva rischia di snaturare la giustizia riparativa, che deve operare nell’interesse di tutte le parti coinvolte, senza mai trascurare le vittime.

Occorre vigilare attentamente su questo fronte. In Italia esiste un precedente pericoloso: alcuni tribunali di sorveglianza, negli anni passati, avevano subordinato la concessione di benefici ai detenuti a un tentativo di “presa di contatto” con le vittime del reato, previsione che aveva indotto alcuni ex terroristi a contattare per lettera le vedove delle loro vittime, senza alcuna mediazione o preparazione. Per le vittime è potenzialmente doloroso e offensivo essere destinatarie di messaggi che hanno tutta l’aria di essere “strumentali”; nei confronti del reo, è ingiusto subordinare decisioni che spettano al tribunale di sorveglianza, a nome e per conto dello Stato, alla sensibilità e alla reazione di soggetti privati. Un’aberrazione contro cui presero pubblicamente posizione proprio alcune vittime del terrorismo, tra cui Giovanni Bachelet, Sabina Rossa e Olga D’Antona che, in qualità di deputati, furono tra i promotori di una proposta di legge per modificare i requisiti richiesti dal codice penale (art. 176) per la concessione della libertà condizionale, sostituendo il riferimento al “sicuro ravvedimento” (che chiama in causa il diretto coinvolgimento delle vittime e dei loro familiari attraverso “un fattivo instaurarsi di contatti con i familiari”) con un semplice rimando al “requisito della conclusione positiva del percorso rieducativo, previsto dall’articolo 27”.

Nel 2015, il Tavolo 13 degli Stati Generali dell’Esecuzione penale, istituiti dal Ministero della Giustizia per discutere di una riforma complessiva della giustizia, ha lavorato proprio sulle possibili implementazioni della giustizia riparativa in Italia, a cui è dedicata un’ampia sezione del documento finale pubblicato nel 2016. Nel 2017, la legge-delega per le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (n. 103 del 23 giugno 2017) indicava i programmi di giustizia riparativa come “momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative”, anche in considerazione dei suoi effetti positivi nella riduzione della recidiva (documentati da studi svolti in ambito anglosassone).

La giustizia riparativa fa ufficialmente il suo ingresso nell’iter della riforma della giustizia nel maggio 2021, grazie alla Commissione di studio presieduta dal presidente emerito della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, istituita tre mesi prima per elaborare proposte integrative al disegno di legge “per l’efficienza del processo penale” e “per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” dell’ex Guardasigilli Bonafede. In particolare, la Commissione Lattanzi propone di ampliare ulteriormente la possibilità dell’accesso all’istituto della “messa alla prova”, allargandola a reati, punibili con detenzione fino a dieci anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, riconoscendola come l’istituto che oggi nel sistema “più valorizza strumenti e logiche riconducibili alla giustizia riparativa”.

Si arriva così alla riforma Cartabia, chiamata all’arduo compito di sistematizzare una miriade di esperienze condotte, fino a oggi, in modo per lo più informale. A portarle avanti sono alcune realtà del Terzo Settore, associazioni e gruppi di cittadini, talvolta in partnership con amministrazioni locali e tribunali, soprattutto minorili, raramente supportati dalle amministrazioni penitenziarie. Tra le realtà più significative, il Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale attivo a Milano dal 1998, il Centro di mediazione penale del Trentino Alto-Adige, il Centro regionale per la mediazione dei conflitti delle Marche (CRMC), l’Ufficio di Mediazione Giudiziaria Civile e Penale di Bari, l’Ufficio di mediazione penale del Comune di Palermo, a cui si aggiungono le realtà del Terzo settore come la Cooperativa Dike di Milano, l’ufficio di giustizia riparativa della Caritas di Bergamo, il già menzionato Cimfm di Bologna, e poi le esperienze di Tempio Pausania e presso il carcere di Pavia (un’ampia panoramica nell’ampio dossier sulla giustizia riparativa pubblicato online dal Centro Nazionale Comunità di Accoglienza).

Sui media, l’esperimento che ha trovato maggiore spazio e attenzione, per la grande rilevanza pubblica e storica delle vicende trattate, è stata quella di un gruppo di vittime ed ex terroristi rossi, in cui si sono mescolate mediazioni dirette, aspecifiche e forme di conferencing allargate a terzi, confluita nel Libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto, pubblicato nel 2015. L’esperienza, di sicuro interessante e assai feconda per molti dei partecipanti, a mio parere si presta però a diverse critiche, in particolare circa il modo in cui ha approcciato il tema del terrorismo rosso. Sin dal sottotitolo del volume, per esempio, si parla di “lotta armata” anziché terrorismo, scegliendo cioè l’espressione usata dagli stessi brigatisti per presentarsi come eredi di tradizioni gloriose come la Resistenza, anziché quella largamente condivisa dagli studiosi e nel dibattito pubblico. Da alcuni passaggi importanti del libro traspare in effetti la perdurante difficoltà di molti autori di reato coinvolti ad accettare la parola “terrorismo”, da cui vorrebbero ancora prendere le distanze. Una scelta linguistica come questa può risultare ambigua o addirittura fuorviante, nel dibattito pubblico. Su questo e altri temi, come la scelta dichiarata di compiere il proprio tragitto “a una distanza siderale” rispetto all’obiettivo della verità - “con il rammarico di pochissimi” tra i partecipanti, precisa il mediatore Ceretti (ma il terrorismo non è stato solo una questione privata, e ad ampi settori della società, invece, i pezzi di verità mancanti stanno molto a cuore!) - rimando alle riflessioni del giurista Domenico Pulitanò.

Ad oggi, comunque, ci informa il giornale Vita.it, né il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, né Ministero della Giustizia, o il Forum Europeo per la Giustizia Riparativa dispongono di alcun tipo di censimento complessivo dei percorsi di giustizia riparativa in Italia o del numero di persone – detenuti, vittime di reato ed esponenti della società civile –coinvolte.

Per concludere, voglio parlarvi di una di queste esperienze, a cui io stessa ho preso parte.

8. Spezzare la catena del male. La mia esperienza al carcere di Padova, e oltre

Ho un pezzo di storia incastonato nel nome. Mio padre Walter Tobagi, giornalista, storico, presidente del sindacato lombardo dei giornalisti, è stato assassinato a due passi da casa da un commando di terroristi di sinistra il 28 maggio 1980; aveva 33 anni, io tre, e porto scritta nel corpo la memoria di ciò che ho visto e sentito su quel marciapiede bagnato di pioggia e di sangue. Questo, secondo la definizione condivisa a livello europeo dal 2012, fa di me la vittima, non solo l’orfana di una vittima, di un reato grave. E - chiedete pure a chiunque ci sia passato – “sono una vittima” è difficile dirlo persino a se stessi. Capita spesso di sentire l’ansia di provare, a se stessi e agli altri, di non essere solo quello. Se guardo questo articolo, penso che sia anche per questo che ho confinato il mio vissuto all’ultimo paragrafo, dopo avervi ammannito la mia bella lezione teorica.

In qualità di vittima, nel 2008 ho partecipato a un percorso di giustizia riparativa un po’ diverso da quelli di cui si parla (quando se ne parla) sui media, poco noto al di fuori della cerchia degli “addetti ai lavori”, ma straordinariamente fecondo. Al carcere “Due Palazzi” di Padova era attiva già da alcuni anni la redazione di una rivista, “Ristretti Orizzonti”, animata dai detenuti grazie all’impegno di alcuni volontari, tra cui la vulcanica e instancabile giornalista Ornella Favero (oggi Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia), quando, nel 2004, la giustizia riparativa bussò alla porta per mezzo di una lettera curiosa, piena d’ironia. Era indirizzata a un “Egregio signor ladro”, la firmava un uomo che aveva subito un furto e cercava di spiegare l’impatto distruttivo che quell’esperienza aveva avuto sulla sua vita, e scatenò una ridda di reazioni in redazione. Bussò di nuovo nel corso di due incontri nell’ambito del bellissimo percorso che da molti anni porta studenti e insegnanti delle scuole secondarie a entrare in carcere per confrontarsi con le persone ristrette. Una ragazza trovò il coraggio di parlare di come, dopo il furto subito a casa, la sua vita non fosse più la stessa. Un’insegnante confessò di avere quasi avuto un attacco di panico, perché le parole di un detenuto l’avevano riportata al trauma di trovarsi nel mezzo di una rapina a mano armata. La voce di queste vittime - timida, esitante, sinceramente curiosa, lontana anni luce dai cliché vendicativi - innescò il cammino che continua ancora oggi, raccontato in un prezioso articolo scritto dalla pedagogista e mediatrice Francesca Rapanà. Sono state coinvolte persone che hanno subito reati diversi, dal terrorismo, al furto, all’omicidio stradale.

Per le persone ristrette, l’incontro con vittime di reato (per lo più nella modalità della mediazione “aspecifica”) diventa parte integrante del lungo e faticoso percorso di piena assunzione di responsabilità, oltre i tentativi di autogiustificazione e il “sentirsi vittime”, vuoi delle circostanze, della delazione di un complice, della detenzione, delle ingiustizie della società.

Con una felice intuizione, “Ristretti” ha allargato il conferencing ai familiari dei detenuti. Scoprire la sofferenza di un bambino, figlio di un ergastolano, che cresceva come lei senza padre, era stato decisivo per Silvia Giralucci, figlia di una delle vittime del primo omicidio delle Brigate Rosse. Convinta fino ad allora che il vero ergastolo fosse quello del dolore incancellabile delle vittime, attraverso quel bambino apprende che il carcere così com’è colpisce in modo pesantissimo molti innocenti, a cui non pensa nessuno. Questa epifania la porta a interrogarsi e a mettere in discussione le proprie idee sulla prigione e sul senso della pena, diventando lei stessa volontaria al “Due palazzi” e poi ragionando in pubblico su questi temi, da ultimo in un podcast bellissimo e sorprendente sulla storia di Pianosa, l’"isola del diavolo”, e del suo “supercarcere”, in cui Silvia dialoga anche con l’ex brigatista Franco Bonisoli, che fu incarcerato lì insieme agli assassini di suo padre. Collaborando con “Ristretti”, si ritrova ad aiutare un’altra giovane donna, figlia di un detenuto per omicidio, anche lei cresciuta senza papà, che trova in Silvia ascolto, riconoscimento e una diversa prospettiva sulla propria sofferenza.

Silvia per me è come una sorella. Anche lei aveva tre anni quando il suo papà è stato ucciso. Incontrarla è stato uno dei grandi regali che ho ricevuto dalla vita. Nel rapporto con lei ho capito quanto conforto possa dare la condivisione con chi ha un vissuto simile al tuo, che è poi il principio alla base dei gruppi d’aiuto. È lei a portarmi, nel 2008, l’invito a incontrare la redazione di “Ristretti” per condividere il mio vissuto di vittima.

Dopo molte esitazioni, accetto soprattutto per spirito di servizio, per una forma di dovere civile: lo faccio per loro, mi dico, per l’articolo 27 della Costituzione, perché da un orrore senza senso come l’omicidio di mio padre forse si può tirare fuori qualcosa che aiuti questi uomini a cambiare, a stare al mondo in modo diverso, dalle macerie si potrà tirare fuori qualcosa che serve alla vita. Non voglio sentir parlare di “perdono”, non mi piace come si usa e abusa di questa parola, credo si tratti di un percorso complesso e squisitamente personale, ma questo “esperimento” può contribuire a “spezzare la catena del male”, e tanto basta.

Accetto, razionalizzando il tutto (come avrete capito, è il mio forte). A me non serve, mi ripeto. Che la sofferenza dei detenuti in carcere non dia un sollievo sostanziale e duraturo al dolore della vittima l’ho già imparato. I killer di mio padre, divenuti collaboratori di giustizia, uscirono di prigione prima che io finissi le elementari, ma per me, come orfana, non sarebbe cambiato nulla se la detenzione fosse stata più lunga. Per capire cos’era successo, e perché, mi ero tuffata nello studio: non sentivo l’esigenza di ascoltare altri racconti perché i terroristi hanno scritto, narrato e testimoniato in grande dettaglio le loro ragioni e i loro vissuti. La rabbia divorante e il desiderio di vendetta di cui parlano tante vittime non li sentivo proprio. Non perché fossi buona: la rabbia era risucchiata da un senso di vuoto lancinante, un pozzo di ghiaccio nero di cui avevo paura. Temevo potesse inghiottirmi di nuovo, come era successo in una fredda sera milanese poco tempo prima di quello strano invito dal carcere di Padova. In una libreria, alla presentazione di un volume sul terrorismo, un magistrato mi aveva messo davanti, senza preavviso, uno dei due killer di mio papà. La sua disperazione e il suo pentimento erano evidenti. Sentivo che aveva bisogno di aggrapparsi a me, e ne fui sopraffatta. Dopo, su consiglio della psicoterapeuta, ho letto libri su quello che chiamano “il mondo interiore del trauma”, in cui era descritto esattamente ciò che avevo vissuto; nel manuale dell’Onu, viene definita un’esperienza di “ri-vittimizzazione”.

Alla fin fine, vado al “Due Palazzi” perché so che con me ci sarà Silvia.

L’incontro coi detenuti della redazione di “Ristretti” mi ha spiazzata. Ero andata per “mettermi a disposizione”, invece ho ricevuto più di quanto potessi immaginare. Un detenuto, commentando l’esperienza, disse che avevo tanto bisogno di comunicare. Era proprio così. Una parte di me, soffocata, imprigionata, ammutolita, abituata sin bambina a stare zitta, a essere brava e forte come un soldatino, si era trovata davanti un gruppetto di uomini sconosciuti che volevano solo ascoltarla, in silenzio, con rispetto. Tra loro c’erano ergastolani, qualcuno era un assassino, e soffriva per me, e, attraverso me, per la figlia sconosciuta dell’uomo che aveva ucciso. Sentivano tutto il peso di ciò che avevano fatto. Questo mi ha toccato in un modo che non posso nemmeno dire. Anche se sai che le persone possono cambiare, se hai fede che possa succedere, sentirlo sulla pelle è un’altra cosa.

Non voglio indorare la pillola. È stato faticoso, molto. Entrare in contatto con tutto quel dolore – il mio, il loro, quello per le vittime assenti - con il mio inatteso senso di vergogna, con sentimenti di disperata vulnerabilità e umiliazione che si radicavano in vissuti antichi di cui non avevo memoria consapevole... Ma non è stato traumatico. È stata un’esperienza “viva”. In quello spazio sospeso, ero comunque protetta. Grazie al lavoro pregresso sull’assunzione di responsabilità portato avanti da Ornella con mano ferma, grazie alla presenza empatica di Silvia.

Di tutte queste cose, e molte altre, scrissi, nel 2009, nel mio primo libro, Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre. Ora che sono passati quasi quindici anni, posso aggiungere che, se pure non ho mai dimenticato le emozioni di quel giorno, esso è parte di un cammino che mi ha portato in direzioni diverse. Mi appare sempre più chiaro come la mia piccola storia abbia a che fare con l’importanza di rispettare davvero i limiti e la libertà di scelta, nel proporre percorsi di giustizia riparativa basati sulla mediazione. È stato un lungo percorso personale di ricostruzione, supportato dalla psicoterapia, a consentirmi di affrontare l’omicidio di mio padre, gli spettri del passato, gli effetti del trauma e del delitto sulla mia vita. La giustizia riparativa è stata un’esperienza a margine di tutto questo.

C’è una ragione sostanziale per cui, nella Direttiva del 2012, la giustizia riparativa è solo un tassello, una delle misure possibili a supporto alle vittime di reato, solo uno dei modi di “spezzare la catena del male”. A chi intraprenderà la formazione come operatore di giustizia riparativa di cui parla la riforma Cartabia, vorrei dire di fare mille volte attenzione. Credo sarebbe importante tenere conto del fatto che, soprattutto a supporto dei casi che coinvolgono reati gravi, bisognerebbe porsi il problema di coinvolgere chi abbia anche le competenze psicologiche necessarie a intendere e gestire le dinamiche più complesse della vittimizzazione.

Ho provato anche, sulla mia pelle, quanto sia forte il condizionamento degli esempi, dell’enfasi pubblica sulla riconciliazione e sull’incontro con l’autore del reato, che a volte viene presentato – con le migliori intenzioni, è questo il problema - come la svolta risolutiva, come un traguardo da raggiungere, la conferma definitiva che sei uscito dalla gabbia del dolore e del risentimento. Mi sono sentita molte volte “sbagliata”, per il fatto di non desiderarlo e sentire che non era affatto la cosa giusta per me.

Il tempo mi ha confermato invece che tra i miei bisogni più profondi, e non solo come vittima, c’era quello di ricostruire i miei confini e imparare a tutelarli, di rispettare il mio vero sentire, incluso il fatto di trovare la forza di continuare a rifiutare la mediazione diretta. Non come rifiuto di vedere l’altro, ma per la necessità di guardare davvero me stessa e rispettare il mio sentire, anziché cedere ai bisogni o alla disperazione dell’altro, come avevo fatto mille volte, sin da bambina, per adeguarmi, non essere “cattiva” e, semplicemente, non sentirmi in colpa.

Vorrei che nei racconti di giustizia riparativa entrasse anche la storia di come quell’uomo che aveva sparato a mio padre, era disperatamente pentito, e desiderava moltissimo potermi incontrare di nuovo, ha compreso che io – anche se non provavo odio, ma infinita compassione per lui - non me la sentivo, lo ha accettato e non me l’ha più chiesto. So che ha condotto il suo doloroso percorso individuale, mentre io imparavo che potevo dire “no”. Nel rispettare questa distanza, mi ha dato ciò che serviva davvero alla mia “riparazione”. Mi sento in pace con lui.

Per concludere, quindi, non posso che affidarmi, ancora una volta, alle sagge parole del “decano” Howard Zehr, che in un’intervista del 2008 ha dichiarato, con grande umiltà: “Penso che la giustizia riparativa costituisca, più che un modello, una grande, provocatoria conversazione su cosa sia la giustizia, e cosa essa richieda. E a mio avviso abbiamo solo cominciato a grattare la superficie del problema”.

Immagine in anteprima Survivor tree, l'unico albero sopravvissuto agli attacchi del World Trade Center